「あれ、こんなに神経質だったっけ?」

ドアの開け閉め、食器の重なる音、足音…日々の音に、知らぬ間に心が擦り減っていく。

無意識に蓄積される音のストレス。それは、大きな音ではなく“じわじわと忍び寄る”音だったりします。

音に敏感なのは、あなたの感覚が繊細で豊かだからということ。

その感性を守るために、どう生活を組み直せるかを一緒に考えてみませんか?

静けさを求める理由は「耳」ではなく「心」が知っている

誰もいない部屋。静かなはずなのに、壁越しにかすかに聞こえるテレビの声。

それだけで、なぜか全身がざわついて、読んでいた本の内容も頭に入ってこない。

気にならない人には一生わからないだろうな…、と思いながらも、あなたは“気にしている自分”に少し罪悪感さえ覚えてしまう。

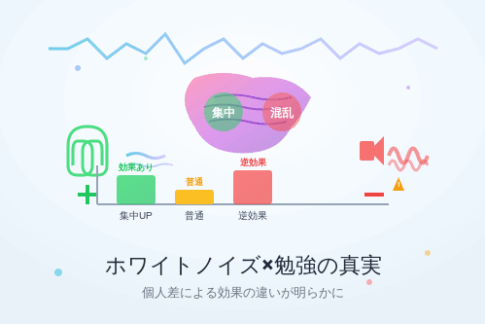

でも、音は心のコンディションと密接に関係しています。

無意識に「この音は安全か?不快か?」を判断し続ける脳にとって、生活音は決して無害な存在ではないのです。

“うるさい”の正体は「境界線の侵害」

音に敏感な人は、「自分の空間」と「他者の存在」との境界が曖昧になった瞬間にストレスを感じます。

それは騒音ではなく、“気配”に近いものかもしれません。

壁を超えてくる足音や話し声に対して、「ここは私の空間なのに…」と、心のプライバシーが侵されたような感覚になる。

それが重なれば、「うるさい」の一言では表現しきれない、複雑な不快感へと変わっていきます。

「気にしすぎ」とは違う、音に反応する“感受性”

誰かに「そんなの気にしないで」と言われたとき、あなたの中には小さな反発が芽生えたかもしれません。

「わかってくれない」ではなく、「この感覚は否定できない」という、自分の中の確かなリアリティ。

ある感受性の高い人の話

「うちは木造の集合住宅で、夜になると階上のイスを引く音がゴリゴリ響いてきて…。

眠る直前の“静けさの中”に突然あれが来ると、心臓がきゅっとなって眠れなくなるんです。」

これは極端な話ではなく、多くの人が体験している“静寂とノイズのせめぎ合い”の現実。

音に反応すること自体が「弱さ」ではなく、実は「感受性の高さ」ゆえの反応なのかもしれません。

「どうしようもない音」に、できること

音は“止める”ことが難しいからこそ、「受け取り方」を変えるアプローチが鍵になります。

物理対策:グッズに頼ってみる

- ノイズキャンセルイヤホン:街でも部屋でも“自分の音場”がつくれる

- ホワイトノイズマシン:不規則な生活音をマスキング

- 耳栓:安価で即効性、寝るときだけでも安心

中でも“音をシャットアウトする”より、“音の主導権を握る”という感覚をもたらしてくれるものは、思った以上に心強い味方になります。

環境調整:生活スタイルに余白をつくる

音ストレスにさらされやすいのは、心に余裕がないとき。

あえて無音の時間を設けてみたり、自然音を流してリセットしたり。

「音を減らす」ではなく、「心をゆるめる」視点が、新しい感覚の整理に繋がります。

内面的対策:思考の再解釈

「音がうるさい」→「それだけ私は周囲に敏感なんだ」

「集中できない」→「今は自分にとって無理のある環境なんだな」

そんなふうに、自分を責めるのではなく“理解し直す”言葉が、意外と効いてくることもあります。

音を“敵”にしない、新しい距離感のつくりかた

音は避けられない。けれど、それとどう付き合うかは、自分で選べる余地があります。

・「今日は耳が疲れてるから早めに休もう」

・「この音が気になるということは、他のことにも余裕がないのかも」

・「静かな場所に行って、心のバッテリーを充電しよう」

“聞こえてくる音”よりも、“聞こえてきたときの自分”に目を向ける。

そんな習慣が、あなたの感覚を少しずつ穏やかに整えてくれるはずです。

コメントを残す