「隣人の足音が気になって眠れない」「上の階の子どもの声にイライラしてしまう」「エアコンの音が頭から離れない」。そんな悩みを抱えているあなたに、まず伝えたいことがあります。

生活音にストレスを感じるのは、あなたの感受性が豊かで、環境に敏感な証拠です。決して神経質でも、おかしなことでもありません。現代社会では、多くの人が同じような音のストレスを抱えながら生活しています。

この記事では、なぜ生活音がこれほどまでにストレスになるのか、そしてそのストレスとどう向き合っていけばいいのかを、一緒に考えていきましょう。

「なんでこんな音が気になるの?」現代人を悩ませる生活音の正体

日常生活の中で、私たちは想像以上にたくさんの音に囲まれています。そして、その音に対する感受性は人それぞれ大きく異なります。

あなたを悩ませる「あの音」たち

住環境から生まれる音が、最も多くの人を悩ませています。

上階からの音:足音、椅子を引く音、掃除機の音、子どもが走り回る音。特に夜間や早朝の足音は「なんで今?」と思ってしまいますよね。

隣室からの音:テレビの音、話し声、音楽、洗濯機の音。壁一枚隔てただけなのに、なぜこんなに聞こえるんでしょうか。

外部からの音:工事現場の音、車のエンジン音、犬の鳴き声、救急車のサイレン。窓を閉めても聞こえてくる音に、無力感を感じることもあります。

家電からの音:エアコン、冷蔵庫、換気扇の音。24時間止まらない低い音は、気づかないうちに精神的負担になっている可能性があります。

「昔は気にならなかったのに…」変化の背景

「子どもの頃は全然気にならなかったのに、大人になってから音に敏感になった」という声をよく聞きます。これには複数の理由があります。

住環境の変化:昔に比べて住宅の密集度が高くなり、隣人との距離が近くなりました。また、建物の構造や材質の変化も音の伝わり方に影響しています。

ライフスタイルの変化:在宅ワークの普及で家にいる時間が増え、以前は気づかなかった音に敏感になった人が急増しています。

ストレス社会の影響:日常的なストレスが高いと、音に対する耐性が下がります。疲れている時ほど、普段は気にならない音がうるさく感じられるのです。

生活音ストレスの深刻な影響:「たかが音」では済まされない現実

「たかが音くらいで大げさな」と思われがちですが、実際の影響は想像以上に深刻です。

睡眠への深刻な影響

夜間の生活音は、睡眠の質を大きく左下させます。

「やっと眠りについたのに、上の階の音で目が覚めてしまった」経験はありませんか?一度目が覚めると、今度は音に対する警戒心が高まって、さらに眠りにくくなる悪循環に陥ります。

睡眠不足は翌日のパフォーマンスに直結します。集中力の低下、イライラしやすくなる、体調不良など、音のストレスが生活全体に波及してしまうのです。

精神的な負担の蓄積

継続的な生活音ストレスは、知らず知らずのうちに精神的な疲労を蓄積させます。

「常に音を気にしている状態」は、脳にとって大きな負担です。リラックスできる時間が減り、家にいても休まらない状態が続きます。

「この音、いつまで続くんだろう」「また始まった」という予期不安も厄介です。音が鳴っていない時でさえ、次に音が鳴ることを気にしてしまう状態になってしまいます。

人間関係への影響

音のストレスは、時として人間関係にも影響を与えます。

「隣人に注意すべきか悩む」「苦情を言いたいけど、関係が悪くなるのが怖い」。こうした葛藤は、新たなストレスを生み出します。

また、家族間でも「私だけが気になるの?」「神経質すぎると言われた」といった温度差が、孤立感を深めることがあります。

生活音ストレスの根本原因:なぜあなたは敏感なのか

生活音にストレスを感じる背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

個人的な要因

感受性の豊かさ:音に敏感な人は、他の感覚も敏感な場合が多いです。これは生まれ持った特性で、決してマイナスなことではありません。

ストレス状態:仕事や人間関係のストレスが高い時期は、音への耐性が下がります。「最近特に音が気になる」という場合は、他のストレス要因を見直してみることも大切です。

生活リズムの変化:不規則な生活や睡眠不足は、音への感受性を高めます。

環境的な要因

住環境の構造:建物の遮音性能、部屋の配置、周辺環境などが影響します。

近隣との生活リズムの違い:夜勤の人と日勤の人が同じ建物に住んでいると、お互いの生活音が問題になりやすいです。

社会的な背景:都市部の密集した住環境、24時間社会による生活音の多様化なども影響しています。

心理的な要因

「コントロールできない」という感覚が、ストレスを増大させます。自分でコントロールできない音に対して、人は特に強いストレスを感じる傾向があります。

注意の焦点化:一度気になり始めると、その音にばかり注意が向いてしまう心理現象も関係しています。

ストレス軽減のための実践的アプローチ

生活音ストレスを完全になくすことは難しいかもしれませんが、軽減する方法はたくさんあります。

物理的な対策

遮音・吸音対策を検討してみましょう。

カーテンを厚手のものに変える、カーペットを敷く、本棚を壁際に配置するなど、簡単にできることから始めてみてください。完璧を目指さず、「少しでも軽減できれば」という気持ちで取り組むことが大切です。

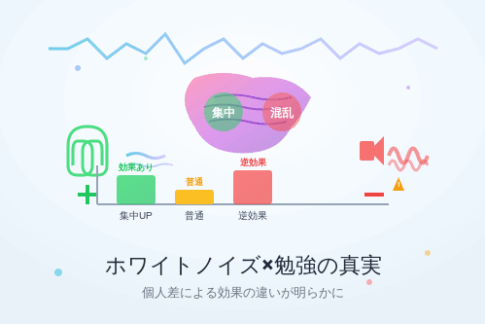

マスキング音の活用も効果的です。扇風機の音、雨音のアプリ、静かな音楽などで、気になる音を紛らわせることができます。

心理的なアプローチ

音との関係性を変えることも重要です。

「上の階の人も生活しているんだから仕方ない」「この音があるということは、みんな元気に生活している証拠」など、音に対する捉え方を少し変えてみることで、ストレスが軽減されることがあります。

注意をそらす技術を身につけましょう。音が気になった時に、意識的に他のことに注意を向ける練習をすると、音に振り回されにくくなります。

生活リズムの調整

自分の生活リズムを見直すことも大切です。

睡眠時間を確保する、規則正しい生活を心がける、ストレス発散の時間を作るなど、全体的な生活の質を向上させることで、音への耐性も高まります。

リラクゼーション技法を取り入れてみてください。深呼吸、軽いストレッチ、瞑想など、心身をリラックスさせる時間を意識的に作ることが重要です。

より深い癒しを求めて:音との新しい付き合い方

生活音ストレスは、実は私たちに大切なことを教えてくれているのかもしれません。

自分自身との対話

音にストレスを感じる自分を責めるのではなく、まずは「今、私はストレスを感じているんだ」と認めてあげることから始めましょう。

感情を否定せず、「そう感じる自分も大切」と受け入れることで、心の負担が軽くなることがあります。

音との共存を模索する

完璧な静寂を求めるのではなく、「音と共に生きる」という発想も大切です。

鳥のさえずり、風の音、雨の音など、自然の音に意識を向けてみてください。人工的な生活音の中にも、時として心地よさを見つけられるかもしれません。

コミュニティとのつながり

「音のストレスを感じているのは自分だけじゃない」と知ることで、孤立感が和らぎます。

同じような悩みを持つ人との交流や、地域のコミュニティへの参加なども、間接的にストレス軽減につながることがあります。

未来への希望

住環境を変える、防音対策を充実させる、生活スタイルを調整するなど、長期的な改善計画を立てることで、「今は我慢の時期」と思えるようになり、現在のストレスも軽減されます。

生活音のストレスは、現代社会で多くの人が抱える共通の悩みです。一人で抱え込まず、自分なりの対処法を見つけながら、少しずつ改善していけばいいのです。完璧な解決を求めず、「今日は昨日より少し楽になった」という小さな変化を大切にしていきましょう。

あなたの感受性は、決して弱さではありません。それは豊かな感性の表れでもあるのです。その感性を大切にしながら、音と上手に付き合っていく方法を、一緒に見つけていきませんか。

コメントを残す