音のストレスを感じやすい人とそうでない人の間には、思っている以上に大きな理解の格差があります。その格差に悩んでいるのは、きっとあなただけじゃないはず。共感してもらえない辛さを、一緒に考えてみませんか?

音に敏感な人が抱える日常のストレス

音に敏感な人にとって、毎日はストレスとの戦いです。朝起きてから夜寝るまで、あらゆる音が気になって心が休まらない。

エアコンの室外機、車のアイドリング音、隣の部屋のテレビ、職場の雑談、スマホの通知音…。一つ一つは小さな音でも、積み重なると大きなストレスになってしまう。

「なんで私ばっかりこんなに気になるんだろう?」って思いますよね。

よくある音のストレスパターン

生活音への過敏反応

ドアの開閉音、椅子を引く音、食器がぶつかる音など、日常的な音でもストレスを感じてしまう。家族にも「また音のことで怒ってる」と思われて、余計に辛くなる。

人工的な音への嫌悪感

機械音、電子音、工事音など、自然界にない音への強い不快感。特に予測できない突発的な音は、心臓がドキッとするほどストレスになります。

継続的な騒音への疲労

交通騒音、近隣の生活音、職場の雑音など、長時間続く音による慢性的な疲れ。「逃げ場がない」という絶望感も大きいです。

音の重なりへの混乱

複数の音が同時に鳴っている状況で、情報処理が追いつかなくなってパニック状態になってしまう。

私も音のストレスを感じやすい人間です

私は音のストレスを感じやすいんです。だから、音に敏感な人の気持ちは本当によく分かる。

同時に、音に鈍感な人たちとの温度差も日々感じています。同じ空間にいても、感じている世界が全然違うんですよね。

共感してくれる人としてくれない人に分かれる

音の話をすると、共感してくれる人としてくれない人に分かれるのが面白いというか、悲しいというか。

「分かる分かる!私も気になる!」と言ってくれる人もいれば、「え?そんなの気にならないけど?」と不思議そうな顔をされることも。

音楽に対する反応の違いと似ている

同じ音楽を聴いても、楽しい嬉しい人、うるさいと感じる人、何にも感じない人の違いにも似ていると思うんです。

例えば、カフェで流れているBGM。「いい曲だな」と思う人、「うるさいな」と感じる人、全く意識していない人。みんな同じ音を聞いているのに、受け取り方が全然違う。

一番難しいのは「何にも感じない人」

音に敏感な人にとって、何にも感じない人が一番難しいんです。

敵意があるわけでも、悪気があるわけでもない。ただ単純に、音に対する感度が違うだけ。でもその違いが、時として大きな問題になってしまう。

キャンプ場でラジオを付けっぱなしにするおじさん問題

例えばキャンプ場でラジオを付けっぱなしにするおじさんとか、いますよね。

静かな自然の中でリラックスしたいのに、ずっとラジオがぼそぼそしゃべってる。注意しても「え?ラジオ?別にいいじゃない」みたいな反応。

ラジオがうるさいという意味を、理解してくれないんです。悪気はないんだけど、こちらの困り具合が全く伝わらない。

集団になると鈍感になる現象

おじさんに限らず、若者でも集団になると同じようなことに鈍感になる、と思いませんか?

夏の混み合うビーチで、音楽をガンガン鳴らしているボッチとかいないでしょ?いたら怖いですよね。でも集団になると、なぜか周りへの配慮が薄れてしまう。

一人だったら「ちょっと音が大きいかな?」と気を遣う人でも、みんなでいると「盛り上がってるから大丈夫」みたいな感覚になってしまうのかも。

なぜ音への感度にこんなに個人差があるの?

脳の情報処理システムの違い

音に敏感な人の脳は、音の情報をより詳細に処理する特性があります。つまり、生まれつきの脳の仕組みが違うんです。

「気にしすぎ」「神経質」と言われても、脳の構造が違うんだから仕方ない。車のエンジン音を「生活音」として処理する人と、「騒音」として処理する人がいるのは自然なことなんです。

過去の経験による影響

音への感度は、過去の経験によっても変わります。子どもの頃に音でトラウマを経験した人は、特定の音に敏感になることがあります。

ストレス状態による変化

疲れているときやストレスを感じているときは、普段気にならない音でも敏感に反応してしまうことがあります。音への感度は、その時の心身の状態にも大きく左右されるんです。

音のストレスへの対処法

環境を整える工夫

物理的な遮音対策

ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓で、物理的に音を遮断する方法。最近の技術はすごくて、かなり効果的に音をカットしてくれます。

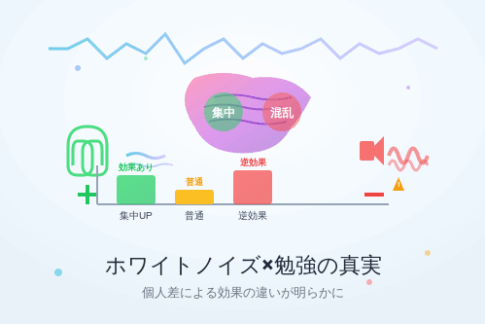

音で音をマスキング

ホワイトノイズや自然音で、不快な音を聞こえにくくする方法。自分でコントロールできる音で、コントロールできない音を包み込むイメージです。

心の持ち方を変える工夫

完璧を求めない

すべての音を完全に遮断することは不可能です。「少しでも楽になればOK」という気持ちで取り組んでいく。

理解してもらえない人がいることを受け入れる

すべての人に理解してもらおうとすると疲れてしまいます。音に鈍感な人がいることも、一つの現実として受け入れていく。

コミュニケーションの工夫

伝え方を変えてみる

「音がうるさい」ではなく、「集中したいので少し音量を下げていただけますか?」みたいな、相手に配慮した伝え方を工夫する。

味方を見つける

音に敏感な仲間を見つけて、お互いに理解し合える関係を築いていく。一人じゃないって思えるだけで、すごく楽になります。このブログもそういう場になればうれしいです。

音に鈍感な人に知ってほしいこと

音のストレスは実在する

「気にしすぎ」「神経質」という言葉で片付けないでほしいんです。音に敏感な人にとって、不快な音は本当に苦痛なんです。

ちょっとした配慮で救われる

完全に音を出さないでほしいという意味ではありません。「音が出ますが大丈夫ですか?」って一言聞いてもらえるだけで、心の準備ができるんです。

個人差があることを理解してほしい

音への感度は人それぞれ大きく違います。自分が平気だからといって、他の人も平気とは限らないということを知ってもらえると嬉しいです。

音に敏感でストレスを感じやすいのは、決してあなたの欠点ではありません。それは個性の一つであり、同時に繊細な感受性の表れでもあります。

理解してもらえない辛さを一人で抱え込まずに、同じような感覚を持つ人たちとつながって、お互いに支え合っていきましょう。きっと、あなたに合った音との付き合い方が見つかるはずです。

コメントを残す