「また音でイライラしてしまった…もしかして私、病気なのかな?」「音に敏感すぎる自分が心配になってきた」。音への過敏さが日常生活に支障をきたすようになると、不安になりますよね。

音に敏感すぎることで悩んでいるなら、一人で抱え込まずに専門家に相談することも大切な選択肢です。でも同時に、医療機関への不安もありますよね。その気持ち、よく分かります。

音に敏感すぎて「病気かも?」と思う瞬間

音に敏感な人なら、一度は「これって普通じゃないのかな?」と思ったことがあるはず。特に周りの人と反応が全然違うと、自分の方がおかしいのかと不安になってしまいます。

突然の大きな音で心臓がバクバクする、継続的な騒音で頭痛や吐き気がする、音のせいで眠れない夜が続く…。こんな症状が続くと、「これって病気なんじゃない?」と心配になるのは当然です。

「でも病院に行って何て説明すればいいんだろう?」って悩みますよね。

日常生活に支障をきたすレベルの音の悩み

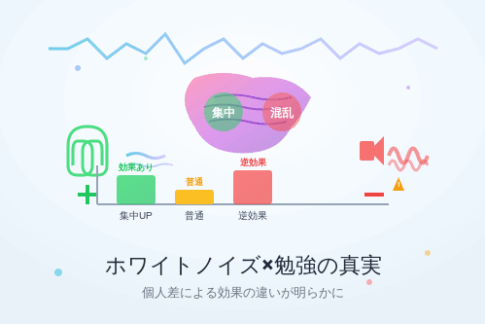

仕事や勉強に集中できない

職場の雑音や隣の席の人の生活音で、全く集中できない。効率が下がって、周りに迷惑をかけているんじゃないかと心配になる。

睡眠に深刻な影響

隣の部屋の音、外の騒音、家族の生活音で眠れない。睡眠不足が続くと、体調も精神状態も悪化してしまうんです。

外出が億劫になる

工事現場、交通騒音、人混みの音が怖くて、外出するのが嫌になってしまう。引きこもりがちになって、社会生活に支障をきたすことも。

人間関係への影響

家族や友人に「音が気になる」と言っても理解してもらえず、人間関係がギクシャクしてしまう。「神経質すぎる」と言われて傷ついたり。

音の敏感さと関連する可能性のある症状・疾患

聴覚過敏症(音響過敏症)

特定の音や音量に対して、通常よりも強い不快感や痛みを感じる状態です。医学的に認められている症状で、耳鼻咽喉科や神経内科で診てもらえます。

「気のせい」「神経質」ではなく、実際に存在する症状なんです。

自閉症スペクトラム障害(ASD)

音への過敏さは、自閉症スペクトラム障害の特徴の一つとしても知られています。音以外にも、光や触覚、味覚などの感覚過敏がある場合は、専門医に相談してみてもいいかも。

ADHD(注意欠如・多動症)

ADHDの人も、音への敏感さを示すことがあります。集中力や注意力の問題と合わせて、音の敏感さが現れることがあるんです。

不安障害やうつ病

音への過敏さが、不安障害やうつ病の症状として現れることもあります。音のストレスが心の健康に影響を与え、逆に心の不調が音への敏感さを増すという悪循環もあります。

私の経験:睡眠障害のようになったことも

正直に言うと、睡眠障害のようになったことはあるんです。

隣の家の設備音が気になって、夜中に何度も目が覚める日が続いて。朝起きても疲れが取れなくて、日中もボーッとしてしまう。明らかに普通の状態じゃありませんでした。

「これって病気?」という不安

その時は本当に「私、何かの病気なんじゃないか?」と心配になりました。ネットで調べても、いろんな情報があって、余計に不安になったり。

でも一方で、「病院に行ったところで、どうせ分かってもらえないんじゃないか?」という気持ちもあったんです。

専門医への相談を迷う気持ち

素人判断はせずに専門医に相談してみるべきだと、今は思います。でも当時は、病院に行くのをためらっていました。

とはいえ医者に行ったところで薬を出されるだけだという不安もあるんですよね。「音が気になります」って言って、「じゃあ安定剤出しておきますね」で終わってしまうんじゃないかって。

専門医に相談するメリットとデメリット

メリット:客観的な判断ができる

正確な診断

自分の症状が、医学的にどのような状態なのかを客観的に判断してもらえます。「病気じゃないかも」という安心感を得られることもあります。

適切な治療法の提案

薬だけでなく、音響療法や認知行動療法など、様々な治療選択肢があることを知ることができます。

専門的なサポート

一人で悩んでいた問題に、専門的な知識を持った人がサポートしてくれる安心感は大きいです。

デメリット:理解してもらえない可能性も

医師によって理解度が違う

残念ながら、すべての医師が聴覚過敏について詳しいわけではありません。「気のせい」と言われてしまう可能性もあります。

薬物療法への偏重

音の問題に対して、とりあえず薬を処方されることもあります。根本的な解決にならない場合もあるんです。

費用と時間

検査や通院には、それなりの費用と時間がかかります。

専門医に相談する前にできること

症状の記録をつける

いつ、どんな音で、どんな症状が出るかを記録しておくと、医師に説明しやすくなります。客観的なデータがあると、診断にも役立ちます。

日常生活への影響を整理

音の敏感さが、仕事、睡眠、人間関係にどんな影響を与えているかを整理しておく。「なぜ治療が必要なのか」を明確にできます。

対処法を試してみる

耳栓、ノイズキャンセリングイヤホン、環境の工夫など、自分でできる対策を試してみるのも大切です。効果があった方法、なかった方法を医師に報告できます。

どんな医療機関に相談すればいい?

耳鼻咽喉科

聴覚過敏症の診断や治療を行っています。聴力検査や音響療法など、音に特化した治療を受けられます。

神経内科

脳や神経系の問題として音の敏感さを捉えて、検査や治療を行います。

精神科・心療内科

音のストレスが心の健康に影響している場合、精神科や心療内科でのサポートが有効なことがあります。

発達障害の専門外来

音の敏感さが発達障害の特性の一部である可能性がある場合、専門的な診断を受けられます。

音に敏感すぎることで悩んでいるなら、それは決して「気のせい」ではありません。でも同時に、必ずしも深刻な病気というわけでもないかもしれません。

大切なのは、一人で抱え込まずに、信頼できる専門家に相談してみることです。あなたの悩みを理解してくれる医師は、きっといるはずです。

コメントを残す