「隣の生活音が気になって眠れない日が続いて、なんだか気分が落ち込んできた…」「音のストレスで疲れ切って、何もやる気が起きない」。音に敏感な人の中には、そのストレスでうつっぽい状態になってしまう方もいるんですよね。

音によるストレスが心の健康に影響を与えることは、決して珍しいことではありません。その辛さを一人で抱え込まないで、一緒に向き合ってみませんか?

音のストレスが心に与える深刻な影響

音に敏感な人にとって、日常的な音のストレスは想像以上に心身を消耗させます。「たかが音」と思われがちですが、毎日続く音のストレスは、確実に心の健康を蝕んでいくんです。

隣の家の生活音、工事の音、交通騒音、職場の雑音…。逃げ場のない音に囲まれて生活していると、心が休まる時間がない。

「なんで私だけこんなに辛いんだろう?」って思いますよね。

音のストレスからうつ状態への道のり

睡眠不足の蓄積

気になる音で眠れない日が続くと、睡眠不足が蓄積されます。睡眠不足は、うつ状態を引き起こす大きな要因の一つなんです。

慢性的なイライラ

毎日音でイライラしていると、それが慢性的なストレス状態になります。心が常に緊張状態にあって、リラックスできない。

孤立感の増大

「音が気になる」と言っても理解してもらえない。「神経質すぎる」「気にしすぎ」と言われて、孤立感を深めてしまう。

無力感の蓄積

音の問題を解決できない無力感が、「自分にはどうすることもできない」という絶望感につながってしまう。

私が体験した隣の家の床下換気扇音との闘い

実は私も、隣の家の床下換気扇音に悩んでいたときは眠れなくてうつっぽくなった経験があります。

24時間止まることのない「ブーン」という低い音。日中は気にならないのに、夜になると妙に気になって、眠れない夜が続きました。

眠れない夜の辛さ

最初は「そのうち慣れるだろう」と思っていたんです。でも、慣れるどころか日に日に気になって、ベッドに入っても「また今夜も聞こえる」と思うと憂鬱になって。

眠れない→疲れる→音に敏感になる→さらに眠れないという悪循環にはまってしまいました。

気分の落ち込みと他の音への過敏

眠れない日が2週間ほど続いた頃、明らかに気分が落ち込んできました。朝起きるのが辛くて、何をするにもおっくうで。

そして、うつ状態になったときはその他の音にも敏感になったんです。普段は気にならない冷蔵庫の音、時計の音、隣の部屋の足音まで、すべてが耳について仕方ない。

ホワイトノイズマシンが救世主に

そんな時に出会ったのが、ホワイトノイズマシンでした。ホワイトノイズマシンで音を被せて解決したんです。

床下換気扇の音が完全に消えるわけではないけれど、ホワイトノイズで包み込まれて気にならなくなりました。久しぶりにぐっすり眠れた時の安堵感は、今でも覚えています。

音のストレスとうつ状態の悪循環

なぜ音のストレスでうつになるの?

慢性的なストレス反応

音によるストレスが続くと、体は常に「戦闘モード」になってしまいます。この状態が長く続くと、心身ともに疲弊してしまうんです。

セロトニンの減少

慢性的なストレスは、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌を減少させます。セロトニン不足は、うつ状態の直接的な原因の一つです。

睡眠の質の低下

音によって睡眠が妨げられると、脳の回復機能が十分に働かなくなります。これが、うつ状態を引き起こしたり悪化させたりする要因になります。

うつ状態が音の敏感さを増幅させる

逆に、うつ状態になると音への敏感さが増すという現象もあります。

感覚過敏の増大

うつ状態では、音だけでなく光や触覚などの感覚全般が過敏になることがあります。

注意の偏向

ネガティブな刺激(不快な音など)に注意が向きやすくなって、余計に音が気になってしまう。

日常生活での音の悩みは本当にしんどい

日常生活での音の悩みはしんどいから気を付けた方が良いと、経験を通して強く思います。

「音ぐらいで」と軽く考えずに、早めに対策を取ることが大切です。音のストレスを放置していると、心の健康に深刻な影響を与えてしまう可能性があります。

早期対策の重要性

小さな対策から始める

完璧な解決策を求めずに、「今日は少しだけ楽になった」という小さな改善を積み重ねていく。

一人で抱え込まない

家族や友人、場合によっては専門家に相談することも大切です。

環境を変える勇気

時には、根本的に環境を変えることも必要かもしれません。

音のストレスによるうつ状態への対処法

音環境の改善

物理的な遮音対策

耳栓、ノイズキャンセリングイヤホン、防音グッズなど、音を物理的に遮断する方法。

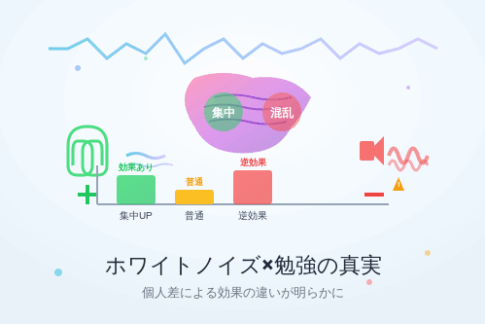

音で音をマスキング

ホワイトノイズや自然音で、不快な音を聞こえにくくする方法。自分でコントロールできる音で、コントロールできない音を包み込む発想です。

心のケア

十分な睡眠の確保

音対策をして、まずはしっかり眠れる環境を作ることが最優先です。

ストレス発散法を見つける

音のストレス以外の部分で、心の負担を軽くする方法を見つけていく。

専門家への相談

うつ状態が続く場合は、心療内科やカウンセリングを受けることも検討してみてください。

生活リズムの整備

規則正しい生活

うつ状態の改善には、規則正しい生活リズムが重要です。

適度な運動

軽い散歩やストレッチでも、心の健康に良い影響を与えます。

人とのつながり

一人で悩まずに、理解してくれる人とのつながりを大切にすることも重要です。このブログもその一つだと思ってください。

理解してもらいたい周りの人へ

音によるうつ状態は実在する

「音ぐらいで」「気にしすぎ」という言葉は、当事者をさらに追い詰めてしまいます。音によるストレスでうつ状態になることは、医学的にも認められている現象です。

ちょっとした配慮で救われる

完全に音を出さないでほしいという意味ではなくて、「音の問題で困っている人がいる」ということを理解してもらえるだけで、心が軽くなります。

音によるストレスでうつっぽくなってしまうのは、決してあなたが弱いからではありません。音に敏感な脳を持って生まれたことは、あなたの責任ではないし、個性の一つでもあります。

一人で抱え込まずに、できることから少しずつ改善していきましょう。きっと、あなたに合った解決策が見つかるはずです。

コメントを残す