聴覚過敏とは、一般的には気にならない程度の音でも、不快感や痛みを感じてしまう症状のことです。周りの人には理解されにくく、「神経質すぎる」「気にしすぎ」と言われがちですが、本人にとっては深刻な悩み。この記事では、聴覚過敏の実態を体験談とともに紹介し、なぜ「普通の音」が苦痛になるのかを探っていきます。

聴覚過敏って実際どんな感じ?体験談から見える現実

聴覚過敏の症状は人それぞれですが、共通しているのは日常生活の中で「普通の音」が耐え難い苦痛になるということ。医学的には「音に対する過度な感受性」と定義されますが、実際の体験はもっと複雑で個人差が大きいのが現実です。

「音の世界」って、本当に人によって全然違うんですよね。同じ音を聞いても、ある人にはBGM程度でも、別の人には拷問のように感じられる。まさに聴覚の個性というか…でも、少数派の感覚だからこそ理解されにくいんです。

エアコンの音すら地獄になる日常生活

30代の田中さん(仮名)は、オフィスのエアコンの音に悩まされています。

「最初は『ちょっとうるさいかな』程度だったんです。でも時間が経つにつれて、エアコンの『ブーン』という音が頭の中でどんどん大きくなっていく感覚になって。気がつくと、その音しか聞こえなくなるんです。集中なんて全くできません」

田中さんの場合、特定の周波数の音に反応してしまう傾向があります。同僚たちは全く気にしていない音なのに、彼女だけが苦痛を感じる。上司に相談しても「慣れるよ」と言われるだけで、根本的な解決には至りません。

聴覚過敏の人にとって、音は選択できないストレス源なんです。目は閉じられるけど、耳は塞げない。逃げ場がないからこそ、深刻な問題になってしまいます。

子どもの声が「攻撃」に感じてしまう母親

40代の佐藤さん(仮名)は、自分の子どもの声にさえ過敏に反応してしまいます。

「子どもが笑っている声や、友達と遊んでいる声が、まるで頭に針を刺されるような感覚になるんです。愛しているはずの我が子の声なのに…自分が母親失格なのかと思って、本当につらかったです」

佐藤さんの体験談で特に印象的なのは、感情と聴覚の反応が必ずしも一致しないということ。愛情があっても、聴覚の反応は別物。これって、聴覚過敏の人が抱える複雑な心境を表していますよね。

私も人よりも音に敏感な方だと思うんですが、特にドアの開閉や食器を置く音などマナーを意識できていない音が気になります。あと、キャンプ場でラジオを付けっぱなしにしているような人とは、来世でも理解し合えないと思っています(笑)。でも、佐藤さんのケースを聞くと、私なんてまだ軽い方なんだなと実感しますね。

電子音が引き金になるパニック症状

大学生の山田さん(仮名)は、コンビニの電子音でパニックを起こすことがあります。

「レジの『ピッ』という音や、電子レンジの『チン』という音を聞くと、心拍数が急激に上がって手が震えるんです。周りの人は普通にしているのに、自分だけがこんな状態になって…恥ずかしくて外出するのも怖くなりました」

山田さんの場合、特定の音が身体的な反応を引き起こすパターンです。これは自律神経の反応で、本人の意思ではコントロールできません。「気の持ちよう」で解決できるレベルを超えているんです。

なぜ「普通の音」が苦痛になるのか?聴覚過敏のメカニズム

聴覚過敏が起こる理由は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関係していると考えられています。脳の音情報処理システムの違いが主な原因の一つです。

通常、私たちの脳は無意識のうちに「重要な音」と「無視していい音」を振り分けています。でも聴覚過敏の人は、この振り分け機能がうまく働かず、すべての音が「重要な音」として処理されてしまうことがあるんです。

音の「フィルター機能」が働かない状態

健康な聴覚の人は、例えばカフェで友人と話している時、周囲の雑音は自然に背景音として処理されます。でも聴覚過敏の人は、友人の声も、隣のテーブルの会話も、コーヒーマシンの音も、すべて同じレベルの「情報」として脳に送られてしまいます。

これって、パソコンで例えるならCPUが常に100%稼働している状態みたいなもの。そりゃあ疲れますよね。集中もできないし、イライラもする。当然の反応です。

ストレスが症状を悪化させる悪循環

興味深いのは、ストレスが聴覚過敏を悪化させるということ。音に敏感になる→ストレスが溜まる→さらに敏感になる、という悪循環が生まれがちです。

睡眠不足や体調不良、精神的なプレッシャーがあると、普段は気にならない音でも過敏に反応してしまう。逆に、リラックスしている時は症状が軽くなることも多いです。心と身体って、本当に密接につながっているんですね。

個人差が大きすぎる症状の幅

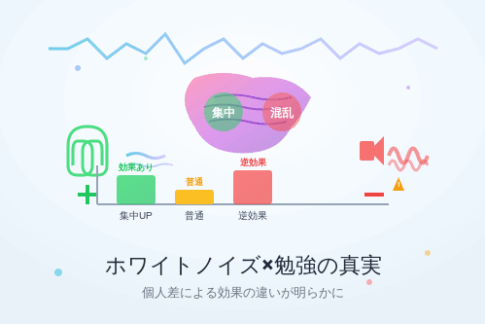

聴覚過敏の厄介なところは、症状の現れ方が人によって全く違うこと。高音に敏感な人もいれば、低音が苦手な人もいる。特定の音だけに反応する人もいれば、音量全般に敏感な人もいます。

だからこそ「聴覚過敏はこういうもの」と一概に説明するのが難しいんです。周りの人に理解してもらうのも大変だし、本人も「これって聴覚過敏なの?それとも単なる神経質?」と悩んでしまいがち。

でも、もしあなたが日常的に音に苦痛を感じているなら、それは決して「気のせい」ではありません。あなたの感覚は、あなたの現実なんです。

聴覚過敏の人が直面する社会的な困難

聴覚過敏の人が抱える問題は、症状そのものだけではありません。社会的な理解の不足も大きな壁になっています。

「みんな我慢してるよ」「そのうち慣れる」「考えすぎじゃない?」こんな言葉をかけられた経験がある人も多いはず。でも、これって「足の痛い人に『みんな歩いてるよ』と言う」のと同じくらい的外れなアドバイスなんですよね。

職場での理解を得る難しさ

特に職場では深刻です。聴覚過敏は外見からは分からないし、「仕事に支障をきたす症状」として認識されにくい。オープンオフィスの環境や、電話の音、同僚の会話など、避けようのない音に囲まれながら働かなければなりません。

有給を使って「音から逃げる日」を作っている人もいます。でも、それを同僚に説明するのは至難の業。「音が辛くて休みます」なんて、なかなか言えませんよね。

家族からの理解を得ることの困難

意外かもしれませんが、一番身近な家族からの理解を得るのが最も困難なケースも多いんです。毎日一緒に生活している家族だからこそ「そんなに敏感じゃなかったよね?」「前は平気だったじゃない」と言われがち。

でも聴覚過敏は、ストレスや体調、年齢とともに変化することがあります。昨日まで平気だった音が、今日は耐えられない。そんなことだって普通にあるんです。

私の場合、家族にドアの開閉音について話したことがあるんですが、「そんなこと気にしたことない」と言われて。確かに、私が過敏すぎるのかもしれません。でも、それを「わがまま」と片付けられると、なんだかモヤモヤしちゃうんですよね。

聴覚過敏と向き合うということ

聴覚過敏とうまく付き合っていくのは、一筋縄ではいきません。完全に音を避けることは不可能だし、社会生活を送る以上、ある程度の妥協は必要です。

でも、まず大切なのは自分の感覚を否定しないこと。「敏感すぎる」と自分を責める必要はありません。あなたの聴覚は、あなた固有のもの。それを受け入れることから始まります。

自分なりの対処法を見つける

体験談で紹介した3人も、それぞれ自分なりの工夫をしています。田中さんは休憩時間に静かな場所を見つけて「音のデトックス」をする時間を作っています。佐藤さんは子どもと一緒にいる時間を短めにして、一人の時間を確保するようにしました。山田さんは、外出前に「音の予習」をして心の準備をしています。

どれも完璧な解決策ではありませんが、小さな工夫の積み重ねが日常生活を少しでも楽にしてくれるんです。

理解者を見つけることの大切さ

一人でも理解してくれる人がいるだけで、心の負担は大きく軽減されます。家族でも、友人でも、医師でも。「あなたの感覚は間違っていない」と言ってくれる人の存在は、本当に貴重です。

最近は、聴覚過敏について理解を深めようとする人も増えています。完全な理解は難しくても、「そういう人もいるんだ」と知ってもらうだけでも前進です。

最後に:香りの過敏性について

音の話をしてきましたが、実は香りに対する過敏性を持つ人も少なくありません。柔軟剤の強い香り、香水、芳香剤など、現代社会は人工的な香りにあふれています。

嗅覚も聴覚と同じように、個人差が大きい感覚です。「いい香り」と感じる人がいる一方で、同じ香りで頭痛や吐き気を起こす人もいます。音の過敏性と同様、周囲の理解を得にくい症状の一つです。

もし香りでも困っている人がいたら、それもまた一つの個性として受け入れてもらえる社会になればいいなと思います。感覚の多様性を認め合える世界って、きっと今よりもずっと生きやすいはずですから。

コメントを残す