ミソフォニアという言葉を聞いたことはありますか?特定の音に対して強い不快感や怒りを感じてしまう症状のことです。でも実は、「特定の音」だけでなく「特定の人が出す音」にだけ反応するケースも多いんです。

今回は、ミソフォニアの体験談を通して、この複雑で繊細な症状について一緒に考えてみましょう。「自分だけがおかしいのかな?」と思っている人にとって、少しでも理解と安心が得られたら嬉しいです。

ミソフォニアの「特定の人」現象:みんなの体験談

ミソフォニアの中でも、特に複雑なのが「特定の人だけに反応する」パターンです。

家族の特定の音だけがダメな人たち

Aさん(20代女性)の体験談から始めてみましょう。「父親が食事をする時の咀嚼音だけが、どうしても我慢できません。母親や兄弟の咀嚼音は全然平気なのに、父親の音だけは本当に辛くて、一緒に食事をするのが苦痛になってしまいました」

これって、同じ音でも出す人によって反応が変わるという、ミソフォニアの特徴的なパターンです。Aさんにとって、父親の咀嚼音だけが「トリガー音」になってしまっているんですね。

私は正直、ミソフォニアのことは良く知らなかったんです。何らかの理由で特定の音にだけ過敏に反応する障害らしいですが、「特定の人だけ」という現象もあるとは驚きました。

Bさん(30代男性)も似たような経験をしています。「職場の特定の同僚がペンを机に置く音だけが、異常に気になってしまいます。他の人が同じようにペンを置いても全然平気なのに、その人だけは音を聞いただけでイライラが止まりません」

同じ行動でも、する人によって反応が違うなんて、本人にとっても理解しにくい症状ですよね。

恋人やパートナーの音に反応してしまう複雑さ

Cさん(20代女性)の切ない体験談。「大好きな彼氏がいるのですが、彼の鼻をすする音だけがどうしても我慢できません。愛しているのに、その音を聞くと怒りが湧いてしまって、自分でも理解できないんです」

これは本当に複雑ですよね。愛している相手の音にイライラしてしまうなんて、Cさん自身が一番混乱していると思います。ミソフォニアは感情とは無関係に起こる生理的な反応なので、愛情とは別の問題なんです。

特定の人の特定の音にだけ反応する不思議

Dさん(40代女性)の詳細な観察。「義母の咳払いだけが異常に気になります。夫や子供たちの咳は平気だし、義母でも他の音(話し声など)は気にならないんです。本当に咳払いだけ。自分でも不思議で仕方ありません」

特定の人の特定の音にピンポイントで反応するって、まさにミソフォニアの特徴ですね。Dさんの混乱がよく分かります。

職場での「特定の人」ミソフォニア

同僚の音に悩む人たち

Eさん(30代男性)の職場での体験。「隣の席の先輩がキーボードを叩く音だけが、どうしても集中を妨げます。他の人のタイピング音は全然気にならないのに、その先輩の音だけは頭に響いて仕事になりません」

職場での特定の人への反応は、仕事にも人間関係にも影響するので、特に辛いですよね。Eさんにとって、毎日が試練のような状況だと思います。

Fさん(20代女性)の複雑な状況。「上司が鼻歌を歌う時だけ、強烈な不快感を覚えます。その上司は良い人なのに、鼻歌を聞くと怒りが湧いてしまって、申し訳ない気持ちでいっぱいです」

相手に対する感情とミソフォニアの反応は別物だということが、よく分かる体験談ですね。

電話の声に反応するパターン

Gさん(40代男性)の観察。「特定の同僚が電話で話している声だけが、異常に気になります。同じ内容を他の人が話していても平気なのに、その人の電話の声だけは集中力を奪われてしまいます」

声の質や話し方の特徴が、ミソフォニアのトリガーになることもあるんですね。声って、その人の個性が最も表れる部分でもありますから。

家族関係での複雑な感情

親の音に反応してしまう子供たち

Hさん(10代男性)の率直な体験。「お母さんが飲み物を飲む時の音だけが、本当に嫌でたまりません。お母さんのことは大好きなのに、その音を聞くとイライラして、つい態度に出してしまいます」

思春期のミソフォニアは、家族関係にも影響してしまうので、本人も家族もつらいですよね。Hさんの正直な気持ちが伝わってきます。

兄弟間での反応

Iさん(20代女性)の家族内での体験。「弟がゲームをしている時のコントローラーの音だけが、どうしても我慢できません。弟の他の音は気にならないのに、ゲーム中だけは別の部屋に避難してしまいます」

同じ家族でも特定の人だけに反応するって、家族全員が理解に苦しむ状況ですよね。

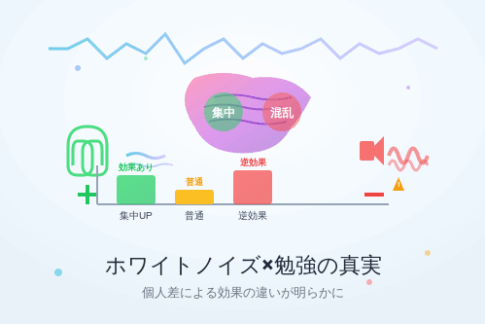

ミソフォニアの「人による違い」の理由

なぜ同じ音でも、特定の人だけに反応してしまうのでしょうか。

音の質や特徴の微妙な違い

Jさん(30代女性・音響関係の仕事)の専門的な視点。「同じ『咀嚼音』でも、人によって音の周波数や強さ、リズムが微妙に違います。ミソフォニアの人は、特定の音の特徴に敏感に反応している可能性があります」

音の微細な違いを脳が区別しているということですね。素人には同じに聞こえても、実は違っているんです。

心理的な関係性の影響

Kさん(40代女性・心理カウンセラー)の分析。「ミソフォニアは純粋に音の問題ですが、その人との関係性や過去の経験が、反応の強さに影響することもあります。ストレスを感じている相手の音に、より敏感になることもあるんです」

音への反応と人間関係が複雑に絡み合っている可能性もあるんですね。

最初に反応した音の記憶

Lさん(20代男性)の自己分析。「中学生の時、嫌いだった先生の咳払いにイライラしていました。今でも、似たような咳払いをする人の音だけが気になります。最初の記憶が影響しているのかもしれません」

最初にトリガーとなった音の記憶が、その後の反応に影響することもあるようです。脳って、本当に複雑ですよね。

日常生活での工夫と苦労

家族との食事時間の調整

Mさん(30代女性)の工夫。「夫の咀嚼音だけがダメなので、食事の時間をずらしたり、テレビを見ながら食べたりして、音に注意が向かないよう工夫しています」

音から注意をそらす工夫って、当事者なりの知恵ですよね。でも、食事の時間がずれるのは、家族にとっても寂しいことかもしれません。

職場での座席の工夫

Nさん(40代男性)の対策。「特定の同僚のタイピング音が気になるので、なるべく離れた席に座るようにしています。フリーアドレスの職場で良かったです」

物理的な距離を取るのは、一番分かりやすい対策ですよね。

理解されにくい症状への悩み

「わがまま」と思われてしまう辛さ

Oさん(20代女性)の心境。「『この人の音だけがダメ』と言うと、『好き嫌いで判断している』『わがままだ』と思われてしまいます。でも、本当にコントロールできない反応なんです」

理解されにくい症状だからこそ、当事者は二重に苦しんでいるんですね。音の辛さに加えて、理解されない辛さもあるんです。

相手への罪悪感

Pさん(30代男性)の複雑な気持ち。「特定の人の音にイライラしてしまう自分が嫌になります。相手は悪くないのに、どうしても反応してしまって、申し訳ない気持ちでいっぱいです」

相手への罪悪感も、ミソフォニアの人が抱える大きな負担ですよね。

ミソフォニアかどうかの判断

セルフチェックの重要性

もしかして自分もミソフォニアかもしれないと思った人は、気になる人はNPO法人日本ミソフォニア協会ホームページのセルフチェックをやってみてください。専門的な情報も得られるので、とても参考になると思います。

Qさん(20代女性)の体験。「自分の反応が普通じゃないと思って、ネットでセルフチェックをしてみました。結果を見て、自分だけじゃないんだと安心しました」

自分の状況を客観視するって、とても大切なことですよね。

専門家への相談

Rさん(30代男性)の行動。「あまりにも日常生活に支障が出るようになったので、心療内科を受診しました。診断を受けることで、家族にも理解してもらえるようになりました」

専門家の診断があると、周りの人にも理解してもらいやすくなりますよね。

家族や周りの人の理解

理解のある家族の対応

Sさん(40代女性)の家族の工夫。「娘がミソフォニアで、私の特定の音だけがダメだと分かってから、なるべくその音を立てないよう気をつけています。完全に避けるのは難しいですが、理解しようと努力しています」

家族の理解と協力があると、当事者にとってどれだけ救いになることでしょう。

職場での配慮

Tさん(30代男性)の職場環境。「上司にミソフォニアのことを説明したら、座席の配置を工夫してくれました。理解のある職場で本当に良かったです」

職場での配慮も、当事者にとっては大きな支えになりますよね。

最後に:音楽療法とミソフォニアの興味深い関係

ミソフォニアについて調べていて興味深かったのは、音楽療法との関係です。

特定の音に強い不快感を覚えるミソフォニアの人でも、音楽に対しては普通に、あるいは人一倍敏感に反応することが多いそうです。これは、音楽が「構造化された音」として脳に認識されるからだと考えられています。

同じ音でも、コンテキストや構造によって脳の処理の仕方が変わるというのは、人間の脳の不思議さを感じさせてくれます。ミソフォニアは確かに辛い症状ですが、音への敏感さは時として豊かな感受性の表れでもあるのかもしれませんね。

コメントを残す