話し声にストレスを感じるとき、「みんなは平気そうなのに、自分だけがおかしいのかな?」と思うことはありませんか?実は、多くの人が同じような悩みを抱えているんです。

今回は、話し声のストレスについて、様々な人の体験談を集めてみました。きっとあなたも「あるある!」と共感できる話が見つかるはずです。

朝の通勤時間:みんなの「話し声ストレス」体験談

朝の通勤時間は、話し声のストレスを最も感じやすい時間帯です。

「通勤中の大声電話」に悩む人たち

Aさん(30代女性)の体験談から始めてみましょう。「毎朝7時半の徒歩通勤中に、必ず大声で電話をしている男性と出会うんです。『おはよう!今日も頑張ろう!』みたいな感じで、すごく元気なんですけど…。こちらはわざわざ一駅前から歩いて静かに心を整えたいのに、その声でイラっとしてしまいます」

これ、めちゃくちゃ分かりませんか?朝の脳はまだ準備運動中なのに、いきなり大音量で情報を流し込まれる感じ。

Bさん(40代男性)も似たような体験をしています。「毎朝、バスを待っているときに仕事の電話をしているんです。郊外の早朝なんで、いつもバス停にはその人と私しかいないから、内容は聞きたくないのに、脳が勝手に聞き取ろうとしてしまって、本を読んでいても全然頭に入らない。なんで朝からどうでも良い話を聞かなくちゃいけないんだろうって思ってしまいます」

私も、寝起きは基本的に誰とも話したくありません。仕事モードに入るまで他人の話し声はすべて不快に感じてしまいます。通学している小学生たちの元気な声さえも、朝の私には「うるさい」と感じてしまうんです。

「声の大きさ」への敏感さ

Cさん(20代女性)はこう語ります。「朝の電車で、友人同士が普通の音量で話していても、なぜかすごく大きな声に聞こえてしまいます。実際はそんなに大きくないのかもしれないけど、朝の状態だと全部が騒音に聞こえるんです」

朝の脳は音に対して過敏になりがちなんですよね。Cさんの感覚は、決して神経質なわけではなく、自然な反応なんです。

職場での話し声:オフィスの現実

オープンオフィスでの苦悩

Dさん(30代男性)の体験談です。「オープンオフィスで働いているんですが、隣のデスクの先輩がよく長電話をするんです。仕事の内容なので注意もできないし、でも集中力は完全に途切れてしまいます。イヤホンをしても、なぜか話し声って突き抜けてくるんですよね」

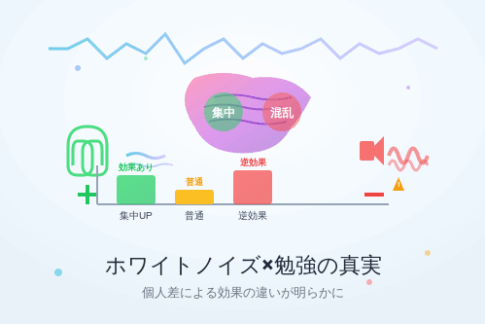

話し声は他の音より「通りやすい」という特徴があります。これは人間の脳が、同じ種族の声に対して特別に敏感になるよう進化してきたからです。

Eさん(40代女性)も同じような悩みを抱えています。「周りの人たちの雑談が気になって、資料作成に集中できないことがあります。みんなは普通に話しているだけなのに、自分だけが気にしすぎているのかなと思って、言い出せないんです」

でも、これって集中している時ほど、話し声は邪魔になるものです。Eさんが真剣に仕事に取り組んでいるからこそ、話し声が気になってしまうんですね。

「声の質」による違い

Fさん(50代男性)の興味深い観察です。「同じ音量でも、人によって気になり方が全然違うんです。低い声の人は比較的気にならないのに、高い声の人や、笑い声が大きい人は、どうしても気になってしまいます」

これって、人それぞれに「苦手な周波数」があるからなんです。Fさんの反応は、とても自然なものなんですね。

在宅勤務での新たな悩み

隣家からの声

Gさん(30代女性)の体験談。「在宅勤務になってから、隣の家の声がよく聞こえるようになりました。特に午後になると、隣の奥さんが友人と長電話をしているんです。内容は聞こえないのに、声の調子で感情が分かってしまって、気が散って仕方ありません」

声の調子や感情って、意識しなくても脳が勝手に読み取ってしまうんですよね。Gさんの脳は、隣人の感情まで処理しようとしてしまっているんです。

家族の声でさえもストレスに

Hさん(40代男性)の正直な体験談。「在宅勤務中に、家族がリビングで話している声が聞こえてきます。愛している家族の声なのに、集中したい時には『うるさいな』と感じてしまう自分が嫌になります」

家族の声でも気になってしまうって、決して愛情が足りないわけではないんです。脳が「集中モード」に入っている時は、どんな声でも「邪魔な情報」として処理されてしまうんですね。

公共空間での話し声体験談

カフェでの作業時間

Iさん(20代男性)の体験談。「カフェで作業をしていると、隣の席の人たちの会話が耳に入ってきます。内容は全然関係ないのに集中できなくなるんです。音楽は平気なのに、話し声だけはダメなんです」

これ、すごく分かります!音楽なら「雑音」として処理できるのに、話し声だと「情報」として処理しようとしてしまうんですよね。

図書館での小声も気になる

Jさん(50代女性)の悩み。「図書館で勉強していると、近くの席で小声で話している人がいるんです。周りの人は気にしていないようなのに、私だけがすごく気になってしまって。自分が神経質すぎるのかと思って落ち込みます」

でも、これって神経質でも何でもないんです。静かな場所ほど、わずかな話し声でも目立ってしまうものです。

時間帯による変化:みんなの気づき

体調との関係

Kさん(30代女性)の鋭い観察。「生理前や疲れている時は、普段は気にならない話し声でも、すごくイライラしてしまいます。体調が良い時は同じ音でも平気なのに、不思議です」

これはホルモンバランスや疲労が音への感受性に影響するからです。Kさんの観察は、実はとても的確なんです。

夕方の疲労時間帯

Lさん(40代男性)の体験談。「夕方になると、同僚の話し声が朝よりも気になるようになります。疲れているからなのか、些細な会話でもイライラしてしまうことがあります」

疲労が蓄積すると、音に対する耐性が下がるのは自然なことです。Lさんの反応は、身体からの「休息が必要」というサインなのかもしれませんね。

人間関係と話し声の不思議な関係

相手によって変わる反応

Mさん(20代女性)の興味深い発見。「同じ音量の話し声でも、好きな人の声は気にならないのに、苦手な人の声はすごく気になってしまいます。内容も同じような話なのに、不思議です」

これって、すごく人間らしい反応ですよね。感情と聴覚は密接に関係しているんです。

距離感の表れ

Nさん(30代男性)の体験談。「恋人の話し声は心地よく感じるのに、満員電車での知らない人の話し声は苦痛に感じます。同じ人間の声なのに、こんなに違うものなんですね」

親しい人の声は「安全な音」として処理される一方、知らない人の声は「警戒すべき音」として処理されるんです。

長期的な影響:みんなが感じている変化

慢性的な疲労感

Oさん(50代女性)の体験談。「毎日の通勤電車で、いつも同じ時間に乗る人たちが大声で話しているんです。最初は『うるさいな』程度だったのが、だんだん通勤自体が憂鬱になってきました。家に帰ってからも、なんとなく疲れが取れない感じがするんです」

慢性的な音ストレスは、自律神経に影響を与えることが知られています。Oさんの疲労感は、実際に身体に負担がかかっている証拠なんです。

自己理解の深まり

Pさん(40代男性)の前向きな変化。「以前は話し声が聞こえるだけでイライラしていましたが、最近は『ああ、また脳が勝手に処理しようとしているな』と客観視するようになりました。完全に気にならなくなったわけではないですが、以前ほど疲れなくなりました」

自分の反応を客観視するって、すごく大切なスキルですよね。

友人関係での気づき

Qさん(20代男性)の体験談。「友人と一緒にいても、周りの話し声が気になってしまって、会話に集中できないことがあります。友人は全然気にしていないようで、『気にしすぎだよ』と言われることもあります。でも、気にしないようにしろと言われても、どうしても気になってしまうんです」

これ、すごく分かります。「気にするな」と言われても、脳が勝手に処理してしまうんですから、意識的にコントロールするのは難しいんですよね。

最後に:楽器の音と話し声の面白い違い

体験談を集めていて気づいたのは、楽器の音と話し声への反応の違いです。

Rさん(30代女性)の面白い観察。「ピアノの音は長時間聞いていても平気なのに、隣の人の5分間の電話で疲れてしまいます。どちらも同じくらいの音量なのに、なぜこんなに違うのか不思議です」

楽器の音は「パターン化された音」として脳に認識されるのに対し、話し声は「予測不可能な情報」として処理されるため、脳がより多くのエネルギーを使ってしまうんですね。

みんなの体験談を聞いていると、話し声のストレスは決して特別なことではなく、多くの人が抱えている共通の悩みだということがよく分かります。「自分だけがおかしい」と思う必要は、全然ないんです。

コメントを残す