隣の家の生活音問題は、誰もが一度は経験する住宅トラブルの代表格です。夫婦喧嘩の声、子どもの走り回る音、深夜のテレビ音…。でも実は、警察に通報したり引っ越しを検討したりする前に、自分でできる効果的な対策があるんです。

この記事では、隣家の生活音ストレスを軽減する具体的な方法と、心の持ち方のコツをお伝えします。完全に音を遮断するのではなく、上手に付き合っていく現実的なアプローチをご紹介しますね。

隣家の生活音が特につらい理由

隣の家の生活音って、なぜあんなに気になるんでしょうか。道路の車の音や工事音は「仕方ない」と思えるのに、隣人の生活音には特別なイライラを感じてしまう。

隣家の音が特に気になる理由は、生活のリズムの違いと心理的な距離感にあります。

自分が静かに過ごしたい時間に、隣から生活音が聞こえてくる。その音が「避けられるはずなのに」と感じるから、余計にストレスになるんです。

よくある隣家の生活音トラブル

夫婦喧嘩や口論の声。これ、本当によくある話ですよね。ありふれた夫婦のいがみ合いなので、警察に通報するほどでもない。でも、毎回聞かされる身としては、正直しんどい。

子どもの足音や泣き声。特に上の階からの音は響きやすく、夜中や早朝は特に気になります。

テレビやオーディオの音。深夜に響く音楽や映画の音。壁が薄いと、まるで自分の部屋で流れているかのように聞こえることも。

ドアの開閉音や水回りの音。トイレの流水音、お風呂の音、玄関ドアの開閉音。生活している以上、仕方ない音なんですが…。

でも、ちょっと冷静に考えてみてください。この音って、たまたま隣家だから聞こえるだけなんですよね。

物理的な対策で音を軽減する

まず試したいのは、物理的な対策で音そのものを軽減する方法です。

「相手に文句を言う」「引っ越しを検討する」といった大げさな対応の前に、自分でできることから始めてみましょう。

窓の防音対策

二重窓の設置は、隣家の生活音対策で最も効果的な方法の一つです。

実際に、40代の会社員の方からこんな体験談をいただきました:

「隣の家の夫婦喧嘩が本当にうるさくて、夜中に起こされることもしばしば。最初は直接文句を言ってやろうかとも思ったんですが、まずは自分でできることをやってみようと思って、寝室の窓を二重窓にしました。工事費は10万円ほどかかりましたが、効果は絶大。完全に聞こえなくなるわけではありませんが、気にならないレベルまで音が軽減されました」

防音カーテンや遮音シートも手軽で効果的。完璧ではありませんが、音の角を取って柔らかくしてくれます。

隙間テープで窓の密閉性を高めることも、意外と効果があります。音って、小さな隙間からも入ってくるんですよね。

壁の防音対策

壁に防音材を設置する方法もありますが、賃貸の場合は難しいかもしれません。

家具の配置を工夫してみる。本棚やタンスを隣家側の壁に配置するだけでも、音の軽減効果があります。

吸音効果のあるラグやカーペットを敷く。床からの音の伝わりを軽減できます。

でも、物理的な対策だけでは限界があるのも事実。次は、心の持ち方について考えてみましょう。

心の持ち方を変える3つのコツ

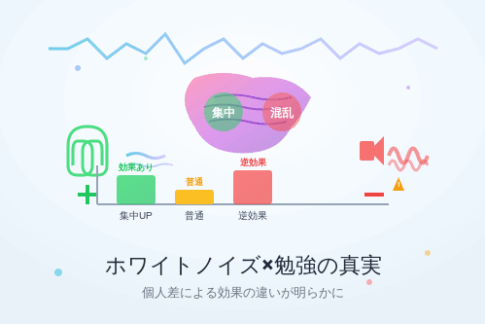

隣家の生活音問題は、音そのものよりも、その音に対する自分の反応が大きな要因になっています。

同じ音でも、受け取り方次第で感じるストレスは大きく変わるんです。

1. 「異常な音」と「生活音」を区別する

明らかに異常な音以外は、できるだけ気にしない工夫をすることが大切です。

夫婦喧嘩の声、子どもの泣き声、テレビの音、水回りの音…。これらは確かにうるさいけれど、「生活している証拠」でもあるんですよね。

一方で、深夜の大音量の音楽や、明らかに近所迷惑レベルの騒音は「異常な音」として対処を考える必要があります。

この区別ができるようになると、「仕方ない音」として受け入れられる範囲が広がるんです。

2. 「自分事」として考えてみる

自分も同じような音を出しているかもしれないと考えてみる。

朝のシャワー音、掃除機の音、テレビの音、友人との会話…。知らず知らずのうちに、隣家にとって「うるさい音」を出している可能性もあります。

50代の主婦の方は、こんな気づきを話してくれました:

「隣の子どもの足音がうるさくて困っていたんですが、ある日、自分の掃除機の音や洗濯機の音も、隣には響いているんだなと気づいたんです。お互いさまなんだなと思ったら、子どもの足音も『元気な証拠』として受け入れられるようになりました」

3. 完璧な静寂を求めすぎない

住宅街に住んでいる以上、完全な静寂は期待できないということを受け入れる。

これは諦めるという意味ではなく、現実的な期待値を設定するということです。

集合住宅や住宅密集地では、ある程度の生活音は避けられない。それを前提として、「このくらいなら許容範囲」というラインを自分なりに設定してみる。

具体的な対処法とタイミング

それでも、どうしても我慢できないレベルの音がある場合は、段階的に対処していきましょう。

第1段階:記録と観察

音の発生時間や頻度を記録してみる。感情的になる前に、客観的な事実を把握することが大切です。

パターンを見つける。毎晩同じ時間に音が発生するなら、その時間帯だけ別の部屋で過ごしたり、音楽を聞いたりして対策を取れます。

第2段階:間接的なアプローチ

管理会社や大家さんに相談する。直接苦情を言うのではなく、「全体への注意喚起」として対応してもらう。

掲示板での呼びかけ。「お互いに気をつけましょう」という感じで、間接的に意識してもらう。

第3段階:直接的な対話

感情的にならずに、具体的な状況を伝える。「うるさい」ではなく、「夜中の音で眠れない」といった具体的な影響を説明する。

解決策を一緒に考える姿勢を示す。相手を責めるのではなく、お互いにとって良い方法を探る。

長期的な視点で考える近隣関係

隣家の生活音問題は、一時的な対処だけでは解決しない場合も多いです。

長期的な近隣関係を良好に保つという視点も大切にしたいですね。

日頃のコミュニケーション

挨拶や軽い会話を心がける。お互いに「顔の見える関係」になると、音の問題も相談しやすくなります。

相手の立場を理解する努力をする。小さな子どもがいる家庭、夜勤のある職業の方など、それぞれの事情があることを理解する。

感謝の気持ちも忘れずに

静かにしてくれているときの感謝も伝える。苦情ばかりでなく、配慮してもらったときの「ありがとう」も大切です。

自分も配慮を心がける。一方的に静かさを求めるのではなく、自分も近隣に配慮した生活を心がける。

引っ越しという選択肢

それでも、どうしても解決しない場合は、引っ越しを検討するのも一つの選択肢です。

ただし、引っ越し先でも同じような問題が発生する可能性があることも頭に入れておきましょう。

引っ越し前のチェックポイント:

- 物件の防音性能

- 近隣の住民層

- 周辺環境(学校、商店街などの有無)

- 建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)

引っ越しは最終手段として考えて、まずは今回ご紹介した対策を試してみてくださいね。

現実的な落とし所を見つける

結局のところ、隣家の生活音問題に完璧な解決策はないのが現実です。

大切なのは、自分にとって現実的な落とし所を見つけること。

完全に音を遮断するのは難しいけれど、物理的な対策と心の持ち方の工夫で、ストレスを軽減することは十分可能です。

「完全に静かな環境」を求めるのではなく、「許容できる範囲」を見つける。これが、隣家の生活音と上手に付き合っていくコツなのかもしれません。

誰もが避けて通れない問題だからこそ、現実的で持続可能な解決策を見つけることが大切ですね。

音と健康の関係を考える

隣家の生活音問題を考える上で、もう一つ重要な視点があります。それは音が健康に与える影響です。

慢性的な騒音ストレスは、睡眠の質の低下、血圧の上昇、免疫力の低下など、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

特に、睡眠への影響は深刻。質の良い睡眠が取れないと、日中のパフォーマンスが低下し、さらにストレスを感じやすくなるという悪循環に陥ってしまいます。

だからこそ、隣家の生活音問題は単なる「我慢の問題」ではなく、健康を守るための対策として真剣に取り組む必要があるんです。

物理的な対策も心の持ち方も、すべては「健康で快適な生活を送る」という目的のため。その視点を忘れずに、自分に合った解決策を見つけてくださいね。

コメントを残す