家族の生活音って、なんであんなに気になるんでしょうね。ドアの開閉音、足音、くしゃみ…。一緒に住んでいる人の音が一番耳につくのは、実は心理的な要因が大きく関わっているんです。

この記事では、家族の生活音にイライラしてしまう原因と、その解決策をご紹介します。音そのものを変えるのではなく、あなたの受け取り方を変えることで、驚くほど楽になる方法があるんですよ。

家族の生活音が特に気になる理由

同居している家族の生活音が外の騒音より気になってしまう。そんな経験、ありませんか?

実は、これには明確な理由があります。家族の音が一番気になるのは、期待値の違いと心理的な距離感が原因なんです。

外の工事音や車の音は「仕方がない」と割り切れるのに、家族の音には「もう少し静かにできるはず」という期待を持ってしまう。だから余計にストレスを感じるんですね。

よくある家族の生活音トラブル

家族の生活音で特に気になるものといえば:

朝の支度音が響く。バタバタと慌ただしく動き回る足音や、ドアの開閉音。早朝や深夜は特に響きますよね。

食事中のくちゃくちゃ音。一緒に食卓を囲んでいるからこそ、気になってしまう咀嚼音や食器の音。

テレビやスマホの音量。リビングで過ごしているときに、お互いの音が重なってしまうストレス。

くしゃみや咳。体調不良のときは仕方ないとわかっていても、連続すると気になってしまう。

でも、ちょっと待ってください。これらの音って、実は私たちの心の状態によって感じ方が全然違うんです。

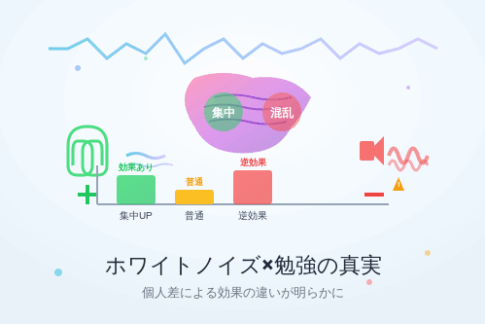

音への感度は心の状態で変わる

ここからが重要なポイント。同じ音でも、あなたの精神状態によって感じ方が大きく変わるんです。

疲れているときや、何かにイライラしているとき。普段は気にならない家族の足音が、やけに大きく聞こえませんか?逆に、リラックスしているときや機嫌がいいときは、同じ音でも「あ、帰ってきた」程度にしか感じない。

心理状態が音の感じ方に与える影響

ストレス状態のとき:音に対する感度が異常に高くなる。小さな音でも「うるさい」と感じてしまう。

リラックス状態のとき:同じ音でも「生活音」として自然に受け入れられる。

集中しているとき:音が気になって作業が中断される。特に突発的な音に敏感になる。

体調不良のとき:普段は平気な音でも、頭痛や疲労があると耐えられなくなる。

この現象、実は科学的にも説明できるんです。ストレスホルモンのコルチゾールが分泌されると、聴覚の感度が上がってしまう。つまり、イライラしているときほど音が大きく聞こえるのは、生理的な現象なんですね。

視点を変える3つの解決策

では、具体的にどうすれば家族の生活音と上手に付き合えるでしょうか。3つの視点転換術をご紹介します。

1. 「お互いさま」の共通認識を作る

家族全員で「お互いさま」という共通認識を持つこと。これが一番効果的です。

「自分も音を出している」ということを忘れがちですが、実際には誰もが生活音を出しているんです。朝のシャワー音、夜中のトイレ、料理中の音。みんな同じように音を出しながら生活している。

ある30代の主婦の方は、こんな工夫をされています:

「家族会議で『お互いに音を出すのは当たり前』ということを話し合いました。その上で、特に配慮してほしい時間帯だけ決めたんです。朝の6時前と夜の10時以降は、できるだけ静かに。それ以外の時間は、普通に生活していいよねって」

この「お互いさま」の認識があると、音に対するイライラが驚くほど軽減されるんです。

2. 音の意味を再解釈する

音そのものではなく、その音が持つ意味を変えてみる。これも効果的な方法です。

例えば、朝の足音を「うるさい」と感じる代わりに「今日も元気に活動している証拠」と捉え直す。くしゃみを「迷惑」と思う代わりに「体調を気遣うサイン」として受け取る。

40代の会社員の男性は、こんな体験談を話してくれました:

「妻の料理中の音が気になって仕方なかったんです。でも、ある日『この音は、家族のために美味しい料理を作ってくれている音なんだ』と思い直したら、全然気にならなくなりました。むしろ、ありがたい音に聞こえるようになったんです」

音の再解釈。試してみる価値はありそうですね。

3. 自分の心の状態をセルフチェック

音が気になるときこそ、自分の心の状態を振り返ってみる。

「今日は家族の音が特に気になるな」と感じたら、まず自分の状態をチェック。疲れていませんか?何かにイライラしていませんか?睡眠不足ではありませんか?

音への感度が高まっているときは、たいてい心に余裕がない状態。音に対処する前に、まず自分の心を整えることが大切です。

実際に、50代の女性からこんな声をいただきました:

「夫の新聞をめくる音が気になって仕方なかった日がありました。でも、よく考えたら、その日は仕事で嫌なことがあって、すごくイライラしていたんです。まず自分の気持ちを整理してから、改めて夫の音を聞いてみたら、全然気にならなくなりました」

音の問題だと思っていたことが、実は心の問題だったというケースは意外に多いんです。

具体的な対処法とコツ

ここまでの視点転換術を踏まえて、より具体的な対処法をご紹介します。

物理的な対策も組み合わせる

視点を変えることと並行して、物理的な対策も取り入れるとより効果的です。

吸音材や防音グッズを活用する。完全に音を遮断するのではなく、音の角を取って柔らかくする程度でも、ストレス軽減に効果があります。

イヤホンやヘッドホンの活用。集中したいときや、どうしても音が気になるときの緊急避難策として。

生活リズムの調整。家族それぞれの活動時間帯を把握して、お互いに配慮しやすいタイミングを見つける。

コミュニケーションの取り方

相手を責めない伝え方を心がける。「うるさい」ではなく「今、集中したいから」という具体的な状況を伝える。

感謝の言葉も忘れずに。配慮してもらったときは、必ず「ありがとう」を伝える。

完璧を求めすぎない。100%静かな環境を期待するのではなく、「このくらいなら大丈夫」というラインを見つける。

ある家族では、こんなルールを作っているそうです:

「音が気になるときは、まず『今、音が気になる状態なんだ』と自分の状態を家族に伝える。そして、可能な範囲で配慮をお願いする。完全に音を止めてもらうのではなく、『今だけちょっと静かにしてもらえる?』という感じで」

家族への甘えという視点

正直に言うと、家族の音が一番気になるのは、甘えの部分もあるかもしれません。

他人には言えないことでも、家族には「うるさい」と言える。外では我慢できることでも、家では我慢したくない。そんな甘えた気持ちが、家族の音を特に気にしてしまう原因の一つなのかも。

でも、これって悪いことではないんです。家族だからこそ、本音を言い合える関係。それは貴重なことですよね。

大切なのは、その甘えを理解した上で、お互いに思いやりを持つこと。「家族だから我慢しろ」でもなく、「家族だから何をしてもいい」でもなく、「家族だからこそ、お互いを大切にしよう」という気持ちが大切です。

長期的な関係性の構築

家族の生活音問題は、一時的な対処法だけでは解決しない場合もあります。

長期的に見て、家族全体の関係性を良くしていくことが、最も効果的な解決策かもしれません。

日頃からのコミュニケーションを大切にする。音の問題だけでなく、お互いの気持ちや状況を共有する機会を作る。

家族それぞれの個性を尊重する。音に敏感な人もいれば、あまり気にしない人もいる。その違いを認め合う。

感謝の気持ちを表現する。当たり前と思わず、家族がいることの幸せを時々思い出す。

最終的には、完璧な静寂を求めるのではなく、家族で一緒に生活する音を受け入れることが、最も健康的な解決策なのかもしれませんね。

音と睡眠の関係性

家族の生活音問題を考える上で、もう一つ重要なポイントがあります。それは睡眠と音の関係性です。

睡眠不足のときは、音に対する感度が異常に高くなります。逆に、よく眠れているときは、多少の音では起きないし、起きてもすぐに眠りに戻れる。

家族の生活音が特に気になる時期がある場合、まず睡眠の質を見直してみることをお勧めします。十分な睡眠が取れれば、音への耐性も自然と上がってくるものです。

また、就寝前の環境づくりも大切。家族で「睡眠タイム」を共有して、お互いに配慮し合える時間を作ることも、長期的な解決策の一つになりそうですね。

コメントを残す