「もしかして私、音に敏感すぎる?」そんな疑問を持ったことはありませんか。生活音にストレスを感じることと発達障害には、何かしらの関係があるのかもしれません。ただし、安易に発達障害と結びつけるのは良くないと思います。

この記事では、音への敏感さと発達障害の関係について考えながら、生活音の問題を解決する糸口を一緒に探っていきます。診断名に頼らず、今すぐできる具体的な対策を中心にお話ししますね。

音への敏感さと発達障害の関係

音に対する敏感さと発達障害の関係については、近年注目されている分野です。でも、ここで大切なのは「音に敏感 = 発達障害」ではないということ。

発達障害の中でも、特に自閉症スペクトラム障害(ASD)やADHDの方に、感覚過敏という特性が見られることがあります。

でも、音に敏感だからといって、必ずしも発達障害があるわけではありません。個人の特性や体調、環境など、様々な要因が影響しているんです。

感覚過敏とは何か

感覚過敏とは、普通の人が気にならない程度の刺激でも、強く不快に感じてしまう状態のこと。

音だけでなく、光、触覚、味覚、嗅覚など、あらゆる感覚で起こる可能性があります。特に聴覚過敏の場合、日常生活の音が耐えられないほどうるさく感じられることがあります。

エアコンの音、時計の秒針、隣の部屋のテレビ、外の車の音…。他の人には「普通の音」でも、感覚過敏がある人にとっては「騒音」になってしまう。

これって、本人にとってはかなりつらいことですよね。

よくある音への敏感さの症状

特定の音だけが異常に気になる。例えば、咀嚼音だけは絶対に無理、とか。

音の大きさに関係なく不快。小さな音でも、その種類によっては耐えられない。

予期しない音にビクッとしてしまう。急にドアが閉まる音や、電話の着信音など。

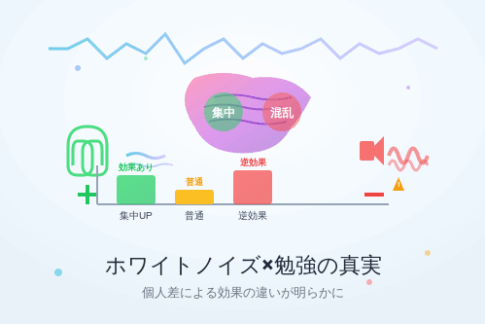

音が気になって集中できない。仕事や勉強に支障が出るレベル。

音を避けるために行動を制限してしまう。電車に乗れない、カフェに行けないなど。

もし、これらの症状が日常生活に大きな影響を与えているなら、一度専門家に相談してみることをお勧めします。ただし、診断名がつくかどうかよりも、今の困りごとをどう解決するかが大切ですよね。

音への敏感さの原因を探る

発達障害以外にも、音への敏感さには様々な原因があります。

ストレスや疲労が蓄積していると、普段は気にならない音でも敏感に反応してしまうことがあります。

睡眠不足も大きな要因。十分な睡眠が取れていないと、感覚の調整機能が低下して、音に過敏になりがちです。

ホルモンバランスの変化。特に女性の場合、生理周期や妊娠、更年期などでホルモンバランスが変わると、音への感度も変化することがあります。

環境の変化。引っ越しや転職など、生活環境が変わったタイミングで音に敏感になることも。

一時的な敏感さと持続的な敏感さ

一時的な音への敏感さは、体調やストレスが改善されれば軽減されることが多いです。

持続的な音への敏感さは、生まれ持った特性や、何かしらの発達的な特徴が関係している可能性があります。

どちらの場合でも、今すぐできる対策から始めてみることが大切。原因がはっきりしなくても、症状を軽減する方法はたくさんあるんです。

今すぐできる音への対策

診断を受ける前でも、音への敏感さを軽減する方法はたくさんあります。

まずは、自分でできる範囲の対策から始めてみましょう。

物理的な対策

イヤープラグやノイズキャンセリングイヤホンを活用する。完全に音を遮断するのではなく、「音の角を取る」程度でも効果があります。

環境を整える。自分の部屋だけでも、できるだけ静かな環境を作る。カーテンを厚手にする、カーペットを敷く、家具の配置を工夫するなど。

音をコントロールする。BGMやホワイトノイズを使って、気になる音をマスキングする方法もあります。

20代の会社員の方は、こんな工夫をされています:

「オフィスの音が気になって仕事に集中できなかったんですが、小さな音で自然音を流すようにしたら、だいぶ楽になりました。波の音や雨の音など、一定のリズムがある音だと、他の音が気にならなくなるんです」

心理的な対策

音に対する意識を変える。「この音は危険ではない」と自分に言い聞かせる。

リラックス法を身につける。深呼吸や瞑想など、音が気になったときに心を落ち着ける方法を覚える。

音から意識をそらす。集中できる作業や趣味に没頭することで、音への注意を分散させる。

30代の主婦の方からは、こんな体験談をいただきました:

「子どもの声や生活音が気になって、家にいるのがつらい時期がありました。でも、『この音は家族が元気に過ごしている証拠』と思うようにしたら、だんだん受け入れられるようになったんです。完全に気にならなくなったわけではありませんが、イライラすることは減りました」

専門家のサポートを受ける選択肢

自分でできる対策を試してみても改善されない場合は、専門家のサポートを受けることも検討してみてください。

ただし、これは「発達障害の診断を受けるため」ではなく、「今の困りごとを解決するため」という視点で考えることが大切です。

どんな専門家に相談できるか

心理士やカウンセラー。音への敏感さが心理的なストレスになっている場合、カウンセリングが効果的なことがあります。

精神科医や心療内科医。日常生活に大きな支障が出ている場合、医学的なアプローチが必要な場合もあります。

作業療法士。感覚統合療法など、感覚過敏に対する専門的なアプローチを受けることができます。

聴覚専門医。耳の機能に問題がないか、聴覚過敏の原因を医学的に調べることもできます。

診断を受けるメリットとデメリット

診断を受けるメリット:自分の特性を理解できる。適切な支援や配慮を受けやすくなる。同じような特性を持つ人とのつながりができる。

診断を受けるデメリット:レッテルを貼られる不安。診断名に振り回される可能性。診断がついても、根本的な解決策があるわけではない。

大切なのは、診断名よりも今の生活の質を向上させること。診断を受けるかどうかは、あくまで手段の一つとして考えてくださいね。

周囲の理解を得るコツ

音への敏感さは、なかなか周囲に理解してもらいにくい特性です。

「気にしすぎ」「神経質」と言われてしまうことも。でも、適切に伝えれば、理解してもらえる可能性は十分あります。

家族への説明の仕方

具体的な影響を説明する。「うるさい」ではなく、「この音があると眠れない」「集中できない」など、具体的な困りごとを伝える。

解決策も一緒に提案する。問題を指摘するだけでなく、「この時間だけ静かにしてもらえる?」といった具体的なお願いをする。

感謝の気持ちも忘れずに。配慮してもらったときは、必ず「ありがとう」を伝える。

職場での配慮のお願い

人事や上司に相談する。音への敏感さが仕事に影響している場合、職場環境の調整をお願いできるかもしれません。

合理的配慮を求める。座席の位置を変える、静かな会議室を使わせてもらうなど、実現可能な配慮を具体的に提案する。

同僚への説明。信頼できる同僚には、自分の特性について説明して、理解を求める。

40代の管理職の方は、こんな工夫をされています:

「部下に音に敏感な特性がある人がいるんですが、その人の席を角の静かな場所に配置して、集中が必要な作業のときは別室を使ってもらうようにしました。最初は特別扱いを心配していましたが、本人のパフォーマンスが上がって、チーム全体にとってもプラスになりました」

自分らしい対策を見つける

音への敏感さは、人それぞれ違います。自分に合った対策を見つけることが一番大切。

他の人に効果があった方法でも、自分には合わないかもしれません。逆に、自分だけに効く方法もあるかもしれません。

試行錯誤を恐れない

いろんな方法を試してみる。イヤープラグ、ノイズキャンセリング、BGM、環境調整…。何が自分に合うかは、やってみないとわからないものです。

効果があった方法を記録する。どんな状況で、どんな対策が効果的だったか記録しておくと、パターンが見えてきます。

完璧を求めすぎない。100%音を遮断することはできないけれど、50%でも軽減されれば十分効果ありです。

長期的な視点で考える

音への敏感さは変化する可能性があります。年齢、環境、体調によって、感じ方が変わることも。

対策も進化させる。今うまくいっている方法でも、状況が変わったら見直しが必要かもしれません。

自分を責めない。音に敏感なのは、あなたの「わがまま」ではありません。特性の一つとして、自分を受け入れることから始めましょう。

音への敏感さとうまく付き合う

結局のところ、音への敏感さを完全になくすことは難しいかもしれません。

でも、その特性とうまく付き合っていく方法はたくさんあります。

発達障害の診断があってもなくても、音への敏感さが生活に影響している事実は変わりません。診断名に頼らず、今できることから始めてみる。それが一番現実的なアプローチだと思います。

音への敏感さは、時には才能にもなりえます。音楽や音響の分野で活躍している人の中には、音に敏感な特性を持つ人も多いんです。

自分の特性を理解して、それを活かす方法を見つける。そんな前向きな視点も大切にしてくださいね。

生活音の問題を解決する糸口は、思わぬところにあるかもしれません。発達障害という視点も、その糸口の一つとして考えてみる価値はあると思います。

音楽療法という選択肢

音への敏感さを抱える人にとって、音楽療法も興味深い選択肢の一つです。

音に敏感だからこそ、逆に音楽の持つ治癒的な効果を感じやすい場合があります。クラシック音楽の特定の周波数が心を落ち着ける効果があったり、自然音が集中力を高めてくれたり。

ちなみに私は、車の運転中にレゲエを聞くと穏やかな気分でハンドルを握れます。不思議なんですけどね。

音楽療法士による専門的なセッションを受けることで、音との新しい関係性を築けるかもしれません。「音は敵」ではなく、「音は味方にもなりうる」という発見があると、生活音への向き合い方も変わってくるのではないでしょうか。

音への敏感さを持つ人だからこそ感じられる、音楽の繊細な美しさもきっとあるはずです。

コメントを残す