職場で話し声にストレスを感じるのって、実はみんなが抱えている共通の悩みなんです。「集中したいのに隣の席の電話が気になる」「雑談ばかりの同僚にイライラする」そんな経験、ありませんか?

今回は職場での話し声ストレスについて、様々な人の体験談を集めてみました。きっと「あー、これ分かる!」と思える話が見つかるはずです。一人じゃないんだということを、改めて実感してもらえたら嬉しいです。

オープンオフィスの現実:みんなの「話し声ストレス」体験談

現代の多くの職場はオープンオフィス。自由度が高い反面、音の問題は深刻です。

電話の声が気になって仕方がない人たち

Aさん(30代女性)の体験談から始めましょう。「隣のデスクの先輩が、毎日長時間の電話をするんです。お客様対応なので注意もできないし、でも集中力は完全に途切れてしまいます。特に午後の静かな時間帯に響く電話の声が、頭に突き刺さるような感じがします」

電話の声って、なぜか普通の会話より気になるんですよね。片方の声しか聞こえないから、脳が勝手に「足りない情報」を補おうとしてしまうんです。

私も職場の電話の声が特に気になることが多いので、Aさんの気持ちがすごく分かります。電話をしている人からは物理的に離れるようにしているんですが、オープンオフィスだとなかなか難しいこともありますよね。

Bさん(40代男性)も同じような悩みを抱えています。「営業の同僚が、よく大きな声で電話をしているんです。元気で良いことなのかもしれないけど、資料作成に集中したい時には正直つらいです。イヤホンをしても、なぜか話し声って突き抜けてくるんですよね」

話し声は他の音より「通りやすい」特徴があります。人間の脳が、同じ種族の声に対して特別に敏感になるよう進化してきたからなんです。

雑談が止まらない同僚たち

Cさん(20代女性)の正直な気持ち。「隣の席の人たちが、ずっとおしゃべりをしているんです。仕事の話かと思って聞いていると、プライベートの話ばかり。こちらは締切に追われているのに、のんびり話している声が聞こえてくると、だんだんイライラしてきます」

これ、めちゃくちゃ分かります!自分が忙しい時に限って、周りの雑談が気になるものです。

私の職場にも、ずっとおしゃべりをして働かない人たちがいます。正直気になるけど、自分の部下じゃない限り放っておくようにしています。でも、心の中では「仕事しろよ」って思ってしまうんですよね(笑)。

Dさん(50代男性)の冷静な観察。「若い同僚たちの雑談を聞いていると、内容はどうでもいいことばかりなのに、なぜかすごく盛り上がっているんです。エネルギーがあって羨ましい反面、もう少し周りのことを考えてほしいとも思います」

年代による感覚の違いもありますよね。Dさんの複雑な心境、すごく理解できます。

音に対する対処法:みんなの工夫

職場の話し声ストレスに対して、みんなどんな工夫をしているのでしょうか。

イヤホンで音楽を聴く人たち

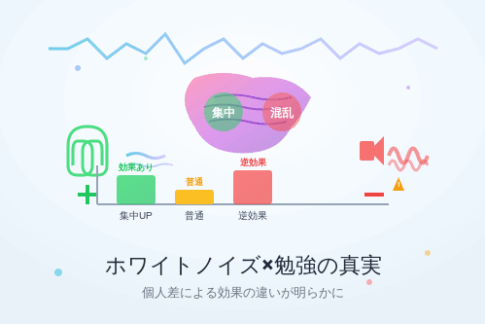

Eさん(30代男性)の工夫。「集中したい時は、イヤホンでジャズを聴くようにしています。歌詞がない音楽だと、作業の邪魔にならないし、周りの話し声もある程度遮断できます。完全に聞こえなくなるわけではないですが、気にならなくなります」

私の同僚にも、イヤホンでジャズを聴いている人がいました。その人に聞いてみると、「歌詞があると脳が歌詞を処理しようとしてしまうから、インストゥルメンタルの方が集中できる」と言っていて、なるほどと思いました。

席の移動を工夫する人

Fさん(40代女性)の体験談。「フリーアドレスの職場なので、うるさい人たちがいる日は、なるべく離れた席に座るようにしています。同じ仕事をするのに、座る場所で集中力がこんなに変わるなんて、最初は驚きました」

物理的な距離って、音のストレス軽減には一番効果的ですよね。Fさんの選択は、とても合理的だと思います。

時間帯による変化:職場の音環境

朝の静寂と午後の騒がしさ

Gさん(20代男性)の観察。「朝一番は静かで集中できるのに、お昼休み明けから夕方にかけて、だんだん職場がざわついてきます。疲れている時間帯だからこそ、話し声が余計に気になるのかもしれません」

疲労が蓄積すると、音に対する耐性が下がるのは自然なことです。午後になって話し声が気になるのは、Gさんだけではないはずです。

会議室の声が漏れてくる問題

Hさん(50代女性)の困りごと。「隣の会議室から、大きな声での議論が聞こえてくることがあります。壁が薄いのか、特に熱くなった議論の声は、デスクワークをしていても気になってしまいます。内容は聞き取れないのに、感情的なトーンだけが伝わってくるんです」

声の感情だけが伝わってくるって、なんだか不思議ですよね。でも脳は、意識しなくても声のトーンから感情を読み取ってしまうんです。

在宅勤務との比較:みんなの気づき

在宅勤務で気づいた職場の騒がしさ

Iさん(30代女性)の発見。「コロナ禍で在宅勤務を経験してから、職場に戻った時の騒がしさに改めて驚きました。家の静かな環境に慣れてしまったせいか、以前は気にならなかった話し声も、すごく気になるようになりました」

一度静かな環境を経験すると、騒がしさに敏感になるものです。Iさんの感覚の変化は、とても自然なことですね。

ハイブリッドワークでの使い分け

Jさん(40代男性)の工夫。「集中が必要な作業は在宅で、コミュニケーションが必要な日は出社するようにしています。話し声のストレスを避けつつ、必要な時にはちゃんと職場にいる。この使い分けで、ストレスがかなり軽減されました」

環境を選択できるって、すごく大切ですよね。Jさんのような柔軟な働き方ができる職場が増えると良いのですが。

人間関係と話し声の微妙な関係

好きな人と苦手な人の声

Kさん(30代女性)の正直な感想。「同じ音量の話し声でも、仲の良い同僚の声は気にならないのに、苦手な上司の声はすごく気になってしまいます。人間って、こんなに感情に左右される生き物なんですね」

これって、すごく人間らしい反応ですよね。感情と聴覚は密接に関係しているんです。Kさんの気づきは、とても的確だと思います。

チームワークへの影響

Lさん(20代男性)の心配事。「話し声が気になってイライラしていると、同僚とのコミュニケーションもギクシャクしてしまうことがあります。相手は悪気がないのに、自分の音への敏感さが人間関係に影響してしまうのが悩みです」

音のストレスが人間関係に影響するのは、よくあることです。Lさんが自分の傾向を理解しているのは、すごく大切なことですね。

管理職からの視点:チーム運営の悩み

注意しにくい雑談問題

Mさん(40代女性・課長)の管理職としての悩み。「部下たちの雑談が多くて、他のメンバーの集中を妨げているのは分かるのですが、コミュニケーションも大切だし、どこまで注意すべきか悩みます。静かすぎる職場も良くないと思うんですが…」

管理職の立場から見た音の問題って、また違った難しさがありますよね。バランスを取るのは本当に大変だと思います。

世代間の感覚の違い

Nさん(50代男性・部長)の観察。「若い世代は雑談を通してチームワークを築く傾向があるようですが、集中して作業したい世代もいます。全員が満足する環境を作るのは、なかなか難しいものです」

世代による音への感覚の違いを理解した上でのチーム運営って、現代の管理職には欠かせないスキルなのかもしれませんね。

長期的な影響:職場環境と健康

慢性的なストレスの蓄積

Oさん(30代男性)の体験談。「毎日の話し声ストレスが積み重なって、最近は職場に行くこと自体が憂鬱になってきました。家に帰ってからも、なんとなく疲れが取れない感じがします。音って、思っている以上に体に影響するんですね」

慢性的な音ストレスは、自律神経に影響を与えることが知られています。Oさんの疲労感は、単なる気のせいではないんです。

集中力への長期的影響

Pさん(40代女性)の気づき。「話し声が気になる環境で長期間働いていたら、静かな場所でも集中しにくくなってしまいました。音に対して過敏になりすぎてしまったのかもしれません」

長期間の音ストレスは、集中力にも影響する可能性があります。Pさんの変化は、環境の大切さを物語っていますね。

職場選びでの音環境の重要性

Qさん(20代女性)の転職体験。「前の職場がとても騒がしくて、転職する時は『静かな環境かどうか』を重視して選びました。面接の時に、実際の職場を見学させてもらって、音環境をチェックしたんです。今の職場は比較的静かで、仕事の効率も上がりました」

音環境を転職の判断材料にするって、実はとても賢い選択ですよね。毎日過ごす場所だからこそ、音の快適さは重要です。

最後に:音楽と話し声の面白い違い

職場での話し声について考えていて気づいたのは、BGMと話し声への反応の違いです。

Rさん(30代男性)の興味深い観察。「オフィスで流れているBGMは全然気にならないのに、同僚の5分間の電話で集中力が途切れてしまいます。どちらも音なのに、なぜこんなに違うのか不思議です」

BGMは「背景の音」として脳に認識されるのに対し、話し声は「処理すべき情報」として認識されるため、脳がより多くのエネルギーを使ってしまうんですね。

職場での話し声ストレスは、決して個人の問題ではなく、現代の働く環境が抱える共通の課題です。一人で抱え込まず、「みんなも同じような悩みを持っているんだ」と思えるだけで、少し気持ちが軽くなりませんか?

コメントを残す