「あの人の話し声、なんであんなに気になるんだろう…」そんな風に思ったこと、ありませんか?実は、話し声にストレスを感じる理由は、音の大きさではなく、あなたの心の状態にあるかもしれません。

この記事では、話し声がうるさく感じる心理的なメカニズムと、その時々で感じ方が変わる不思議な現象について、いろんな人の体験談を交えながら探っていきます。解決策を押し付けるのではなく、まずは「なぜそう感じるのか」を一緒に理解していきましょう。

話し声ストレスの正体

話し声がうるさく感じるとき、実際に音量が大きいとは限りません。むしろ、同じ人の同じ声でも、日によって感じ方が全然違うことの方が多いんです。

これって、不思議だと思いませんか?物理的な音は同じなのに、受け取る側の感情で全く違って聞こえる。まるで、音に魔法がかかっているみたい。

話し声ストレスの正体は、音そのものではなく、その声に対する私たちの心の反応なんです。

心の状態が音の感じ方を左右する

疲れているとき、普段は気にならない同僚の笑い声が、やけにうるさく感じる。

イライラしているとき、家族の何気ない会話が、まるで騒音のように聞こえる。

集中したいとき、隣の席の電話の声が、作業を邪魔する障壁になる。

リラックスしているとき、同じ声でも「楽しそうだな」と微笑ましく感じる。

30代の会社員の女性は、こんな体験を話してくれました:

「上司の話し声が本当に嫌で、『また始まった』と思うたびにストレスを感じていました。でも、ある日体調がすごく良くて機嫌も良い日に、同じ上司の声を聞いたら、全然気にならなかったんです。むしろ『熱心に説明してくれてるな』って思えて。自分でもびっくりしました」

これって、よくある話なんですよね。音は同じでも、受け取る心が変われば感じ方も変わる。

場所別・シチュエーション別の話し声ストレス

話し声のストレスって、場所やシチュエーションによって全然違いますよね。同じ音量でも、カフェで聞く話し声とオフィスで聞く話し声では、感じ方が違う。

なぜかというと、その場所に対する期待値が影響しているから。

オフィスでの話し声

オフィスって、本来は「仕事をする場所」。だから、関係ない話し声が聞こえてくると「集中を邪魔される」と感じやすい。

特に、プライベートな話や大きな笑い声は、仕事モードの脳には「場違いな音」として認識されるんです。

20代の営業マンは、こんな経験をしています:

「隣の部署の人たちが、いつも昼休み明けに楽しそうに雑談してるんです。最初はすごく気になって、『仕事中なのに』って思ってました。でも、その人たちと仲良くなったら、同じ雑談でも『みんな仲良しだな』って感じるようになって。人間関係って大きいなと思いました」

逆に、仕事の相談や報告の声は、同じ音量でも「必要な音」として受け入れやすい。声の内容と場所の適合性が、ストレスレベルを左右するんですね。

カフェでの話し声

カフェは「人が話をする場所」という前提があるから、話し声自体は許容範囲。でも、それでもストレスを感じるときがある。

異常に大きな声、内容が気になってしまう話、長時間続く会話など。

40代の主婦の方は、こんな体験談を教えてくれました:

「カフェで読書をするのが好きなんですが、隣のテーブルで『離婚の話』を大声でされたときは、さすがに集中できませんでした。内容が重いし、聞きたくないのに聞こえてしまう。でも、別の日に隣で恋人同士が楽しそうに話してるのを聞いたときは、なんだか幸せな気分になりました」

話の内容や感情的なトーンも、聞き手のストレスレベルに大きく影響するんです。

電車での話し声

電車内での話し声って、特に微妙な問題ですよね。密閉された空間で、逃げ場がない。

朝の通勤電車での話し声は、特にストレスを感じやすい。みんな疲れてるし、静かに過ごしたい人が多いから。

でも、夜の帰宅電車で友人同士が楽しそうに話してるのを聞くと、「今日も一日お疲れさま」って感じで、意外と癒されることもある。

25歳の学生は、こんな変化を経験しています:

「電車での話し声がすごく嫌で、いつもイヤホンをして防御してました。でも、ある日イヤホンを忘れて、仕方なく周りの会話を聞いてたら、お年寄りの方々が昔話をしてて、なんだかほっこりしたんです。話し声も、内容次第で全然違うんだなって思いました」

ポジティブな話し声体験とその効果

話し声って、ストレスになるだけじゃないんです。時には、心を温めてくれる癒しの音になることもある。

話し声が癒しになる瞬間

家族の何気ない会話を離れた場所で聞いているとき。みんなが元気で、平和な日常を感じられる。

カフェでの穏やかな会話。直接話に参加してないけど、人の温かさを感じて安心する。

子どもたちの楽しそうな声。公園や学校からの声が、生命力やエネルギーを感じさせてくれる。

50代の会社員の男性は、こんな素敵な体験を話してくれました:

「単身赴任で一人暮らしをしているんですが、隣の家族の夕食時の会話が聞こえてくると、なんだか心が温まるんです。最初は『うるさいな』と思ってたんですが、だんだん『家族っていいな』って感じるようになって。今では、その声が聞こえないと逆に寂しく感じるくらいです」

話し声がもたらすポジティブな効果

孤独感の軽減。一人でいても、周りに人がいることを感じられる安心感。

社会とのつながり。自分も社会の一部だという実感を得られる。

リラックス効果。穏やかな会話は、心拍数を下げてリラックス状態を作る。

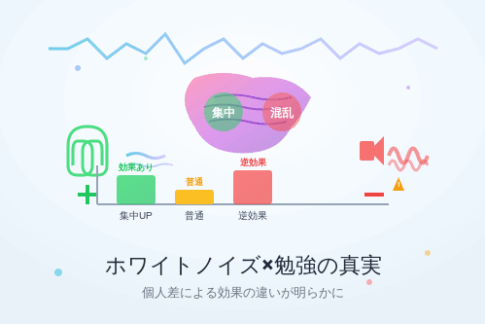

集中力の向上。適度な雑音(話し声を含む)は、実は集中力を高める効果がある場合も。

研究によると、完全な静寂よりも、軽微な環境音がある方が創造性が高まるという結果もあるんです。カフェで勉強や仕事がはかどる人がいるのも、この効果かもしれませんね。

ネガティブな話し声体験とその影響

一方で、話し声がストレスや苦痛の原因になることも、残念ながら多いです。

話し声がストレスになる典型的なパターン

内容が不快な会話。愚痴、悪口、ネガティブな話題など。聞きたくないのに聞こえてしまう苦痛。

音量が異常に大きい。周りの迷惑を考えない、配慮に欠けた話し方。

時間や場所が不適切。深夜や早朝、静かであるべき場所での大声。

長時間続く一方的な話。電話での長話、説教、延々と続く自慢話など。

30代の在宅ワーカーの女性は、こんなつらい体験をしています:

「在宅勤務中に、隣の家から毎日のように夫婦喧嘩の声が聞こえてくるんです。内容も聞きたくないし、仕事にも集中できない。でも、どうしようもできなくて。最初は『また始まった』とイライラしてたんですが、だんだん心配になってきて、今度は『大丈夫かな』って不安になる。複雑な気持ちです」

ネガティブな影響とその連鎖

集中力の低下。作業効率が下がり、ミスが増える。

睡眠への影響。話し声が気になって眠れない、夜中に起こされる。

イライラの増大。小さなことでも怒りやすくなる。

回避行動。その場所や状況を避けるようになり、行動が制限される。

人間関係への悪影響。話し声の主に対して、必要以上に悪感情を抱いてしまう。

20代の大学生は、こんな悪循環を経験しました:

「図書館で勉強してるとき、いつも同じグループが小声で話してるんです。ルール違反ではないレベルなんですが、なぜか気になって仕方ない。その人たちを見るだけでイライラするようになって、最終的には図書館に行くのが嫌になりました。今思うと、その時期はストレスが溜まってたから、普段なら気にならないことも敏感に反応してたんだと思います」

話し声への反応は体調のバロメーター

実は、話し声に対する反応は、自分の心身の状態を知るバロメーターとして使えるんです。

いつもなら気にならない声が妙に気になるとき。それは、心や体が「ちょっと疲れてるよ」「ストレス溜まってるよ」というサインを送っているのかもしれません。

体調と音への敏感さの関係

睡眠不足のとき:すべての音が大きく、刺激的に感じられる。

疲労が蓄積しているとき:普段は平気な音でも、耐えられなくなる。

ストレスが高いとき:音に対する許容範囲が狭くなる。

体調が良いとき:多少の音は「生活音」として自然に受け入れられる。

リラックスしているとき:周りの音も含めて、環境全体を楽しめる。

40代の管理職の方は、この関係性に気づいてから、自分の健康管理に活用しているそうです:

「部下の話し声がやけに気になる日は、『あ、今日は疲れてるな』って自分で分かるようになりました。そういう日は早めに帰るようにしたり、休憩を多めに取ったり。話し声への反応が、自分の体調管理の目安になってます」

これって、すごく良いアイデアですよね。外部の音への反応を、自分自身の内面を知る手がかりとして使う。

相手との関係性が音の感じ方を変える

同じ人の同じ声でも、その人との関係性によって感じ方が大きく変わります。

好きな人の声は、多少大きくても「元気だな」と感じる。

苦手な人の声は、小さくても気になってしまう。

どうでもいい人の声は、案外気にならない。

尊敬している人の声は、内容に関わらず聞き入ってしまう。

35歳の事務員の女性は、こんな体験をしています:

「職場に、すごく大きな声で話す先輩がいるんです。最初は『うるさいな』って思ってたんですが、その先輩がとても親切で、いろいろ教えてくれる人だと分かってから、同じ大きな声でも『頼もしいな』って感じるようになりました。人柄を知ると、声の印象も変わるんですね」

相手への感情が、音の受け取り方をフィルタリングしている。これは、人間の興味深い特性ですよね。

環境音としての話し声の役割

話し声って、実は環境音の重要な一部でもあるんです。

人の声がまったくない環境は、時として不安や孤独感を引き起こすことがある。適度な話し声は、「ここは安全な場所」「人がいる」という安心感を与えてくれます。

話し声が作る空間の雰囲気

賑やかなカフェ:話し声が活気と温かさを演出する。

静かな図書館:小さなささやき声が、集中と学びの空間を作る。

家庭の団らん:家族の会話が、安心と愛情の空間を作る。

オフィスの適度な活動音:仕事の話し声が、生産性と協調の空間を作る。

28歳のカフェ店員は、こんな観察をしています:

「お客さんの話し声がないカフェって、すごく寂しいんです。シーンとしてると、なんだか営業してるのかも分からない感じで。適度なお客さんの会話があると、『ああ、ちゃんと愛されてるお店なんだな』って実感できます。話し声も、お店の大切な要素の一つなんだと思います」

文化や世代による話し声の受け取り方の違い

話し声に対する感じ方って、文化や世代によっても大きく違います。

年配の方は、若い人の話し声を「元気で良い」と感じることが多い。

若い世代は、年配の方の話し声を「落ち着いてる」と感じることもある。

関西の人は、賑やかな話し声により寛容。

東京の人は、電車内などでの話し声により敏感。

海外の文化では、日本人が「うるさい」と感じる音量でも、普通のコミュニケーションとして受け入れられている。

60代の男性は、こんな興味深い体験を話してくれました:

「孫たちが遊びに来ると、もう大騒ぎで。若い頃の自分なら『うるさい』と思ったかもしれませんが、今は『元気で何より』って感じます。年を取ると、子どもの声が愛おしく聞こえるようになるんですね。人生の段階で、音の受け取り方も変わるんだなと実感してます」

音楽と話し声の微妙な違い

最後に、音に関連する興味深い話題として、音楽と話し声の違いについて考えてみましょう。

同じ「音」なのに、音楽は癒しになるのに、話し声はストレスになることがある。この違いって、何なんでしょうね?

音楽は、聞き手が「聞きたい」と思って選択している。コントロール感がある。

話し声は、多くの場合、聞き手の意志とは関係なく聞こえてくる。コントロール感がない。

音楽は、抽象的で、具体的な意味を考えなくても楽しめる。

話し声は、具体的な内容があり、意味を理解してしまう。

この「コントロール感」と「意味の有無」が、同じ音でも全く違う印象を与える理由なのかもしれません。話し声も、「選んで聞く」ものになれば、もっと楽しめるのかもしれませんね。

コメントを残す